日本は、中国ガス田開発に対抗できない 残念ながら日本の反論は間違っている

実力による中国への対抗も困難だ。方法としては中間線の日本側からガス田を掘り、自国寄りのガスを吸い尽くし、中国側からもストローし返すといった方法が考えられる。だが、これはコスト的には非現実的である。

経済的に見て、東シナ海には大した海底エネルギー資源はない。石油資源開発で取締役だった猪間明俊さんは「ガス田は輸送費を含めて経済的にペイしない」と明快に述べている。中国が条件のよい大陸側から試掘しても、ガスを発見できるのが4割に過ぎず、労賃の安い中国人労働者でも商業化は1割しかできないというものだ。

つまり、日本が対抗的にガス採掘しても原価割れする。帝国石油による試掘等が実施されなかった理由もここにある。コスト割れするため民間は試掘すらしない。仮に国が資金を出して対抗的ストローをしても法外な予算が必要で、やればやるだけカネの無駄遣いとなってしまうだろう。

要は、対抗上の実力開発は無意味なのである。中国に吸い尽くされる分には日本は1円も使わないで済む。だが、中国に対抗するために採掘をすると損をする。中国が10円玉を落とすために、日本が500円をかけるようなものなのだ。

プラットホームの軍事利用も適法

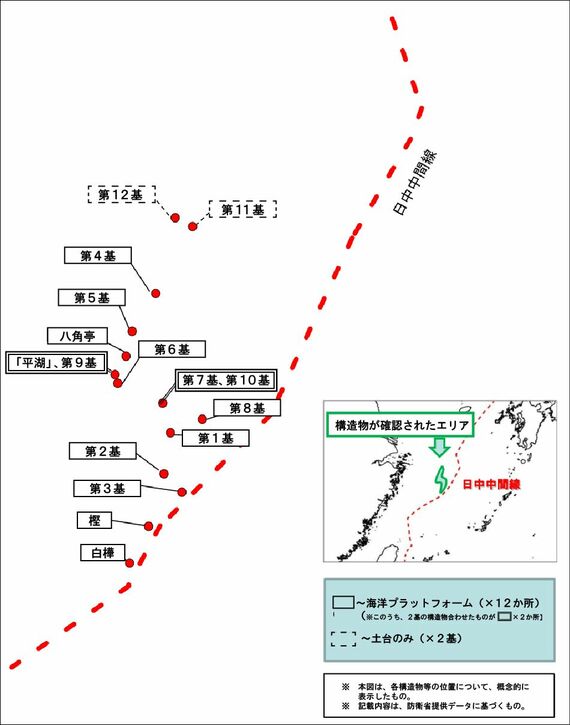

日中中間線(赤破線)と構造物が確認されたエリア

なお、海洋プラットホームの軍事利用を止めることもできない。仮に、これが日本側EEZでの軍事活動でも日本は何の抗議もできない。勘違いしがちであるが、EEZは公海とほぼ変わらない。沿岸国は海底資源開発や漁業利用での権利を主張できるが、それ以外の軍事利用には何の権利も持たないのである。

その上、日本政府は「EEZの非経済的利用はなるべく自由に」といった立場にある。このため「プラットホームが日本EEZに軍事的影響を与える」と無理筋に抗議すると従来主張との整合性が問題となってしまう。仮にそのようなことを言い出せば、中国やインドのような「EEZ内で軍艦は無害通航すべき」や「軍用機上空通過には許可が必要」といった独自解釈に堕してしまうのである。

なによりも中間線の西側にある。暗黙の了解で中国側EEZとされる海であり、抗議はお門違いとしか言いようはない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら