こらえてはいるけれど、光君は涙を禁じ得ず、悲しみに打ちひしがれている。その様子を見て博士は、

「お亡くなりになったのはいったいどのような方なのだろう。だれと噂にものぼらないのに、こんなにも光君を悲しませるとは、なんと強い運をお持ちの方だったのだろう……」とつぶやくのだった。布施として寺に寄進する故人の衣裳を、光君はひそかに新調させたのだが、それを持ってこさせて、袴(はかま)に、

泣く泣くも今日(けふ)はわが結(ゆ)ふ下紐(したひも)をいづれの世にかとけて見るべき

(涙ながらに今日は私がひとりで結ぶ袴の下紐を、いつの世にかまた逢って、心から打ち解けていっしょにほどくことができるだろう)

と書いた。

四十九日までたましいはさまようと言うが、来世は六道(りくどう)のどの道に生まれ変わるのだろうと光君は考えながら、心をこめて念仏をとなえ続けている。

消息不明のまま日が過ぎていく

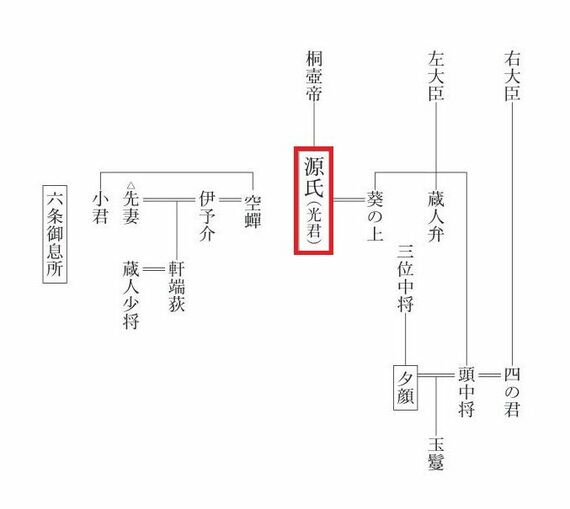

頭中将(とうのちゅうじょう)を見かけるにつけ、女の遺(のこ)した幼子のことを知らせてやりたくて気持ちがざわつくのだが、どんなふうに非難されるかと思うと怖(お)じ気(け)づいて口に出せない。かつての女の仮の宿では、女君がどこへ行ってしまったのかと家の者たちが心配しているけれど、さがすこともできないでいる。右近までも女君といっしょにいなくなってしまったので、おかしなことだとみな嘆き合っている。確かな証拠はないが、通ってきていた男性の様子からして、源氏の君ではないかとかねてからみな噂していた。ならばこれには惟光が絡んでいるはずだと責めてみるが、惟光は相手にせず、自分は無関係だと言い募り、相変わらず別の女房に入れあげている。なんだかみな夢を見ているようで、ひょっとしたらこっそり通っていたどこかの受領(ずりょう)の息子などが、頭中将におそれをなして、あの朝、女君を連れて田舎に下っていったのではないかと想像したりするのだった。この宿の主(あるじ)は、西の京の乳母(めのと)の娘だった。その乳母の娘は三人いたが、右近は血のつながりがないから姫君のことを隠して教えてくれないのだろうと、泣いて恋しがっていた。右近は右近で、口々に非難されるのはつらいし、光君も世間に知られないよう秘密にしているので、姫君の幼い娘の噂さえ聞けずに、すっかり消息不明のまま日が過ぎていく。

光君は、せめて夢であの女に逢いたいと思っていたが、四十九日の法事の明くる夜、夢を見た。あのいつぞやの家そのままのところに、ぼんやりと女があらわれ、その枕元にあの時と同じように別の女が座っている。人の気配もなく荒廃したところに棲み着いた物の怪が、自分のうつくしさに魅せられた、そのせいであんなことが起きたのだと思い、光君はぞっとした。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら