一方の理研側は「(従事業務契約書などでの)最終年度契約があるので、3月31日までに就業規則の有期雇用10年上限ルールを撤廃しても、2023年3月31日での契約終了は有効だと思っている。ただ、変に期待をさせたり混乱を招いたりしないために、撤廃は4月1日からにする」「4月1日以降の雇用契約の募集で、不利益な扱いをしないように周知徹底する」などと主張し、一歩も譲る気配はない。

そもそも効力の薄い上限ルール

では、法的な面から「10年上限ルール」と従事業務確認書の妥当性を評価するとどうか。

労働法に詳しい法政大学法学部教授の沼田雅之氏は「まず、そもそも従事業務確認書にサインしたからと言って、更新上限に同意したことにはならない。サインしなければ契約更新することが難しい状況であれば、本人の自由意思によるものとは言えないからだ。判例でも、博報堂が不更新条項を理由に行った雇い止めを無効としている」と話す。

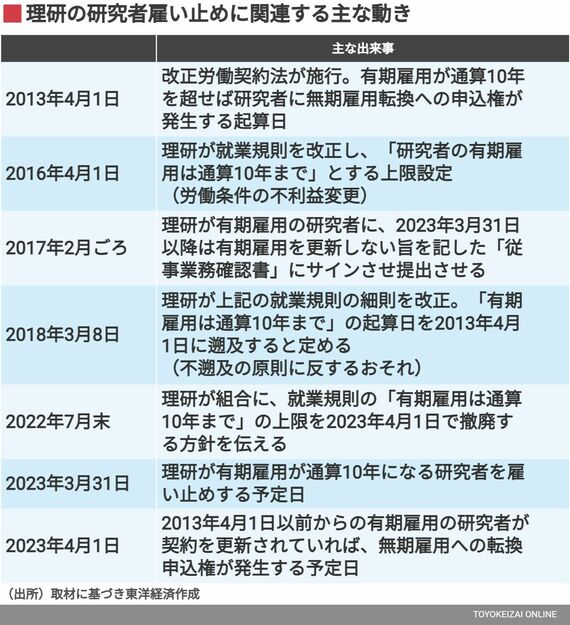

さらに、沼田氏は理研が2016年に改正・施行した就業規則の有期雇用上限10年ルールについても、「労働者にとっては不利益変更にあたる。労働契約法10条では、合理性がない限りは不利益変更を認めていない。起算日を2013年4月1日に遡及している点も大いに問題だ。不利益を遡及すると、法的安定性を害する」と指摘する。

しかも、理研は東洋経済の取材に対し、「(有期雇用10年上限の)通算契約期間の起点については、改正労働契約法を参考に2013年4月とした」と回答した。これでは、無期雇用転換逃れが目的であると自白しているのに等しい。

タイムリミットの3月末までもう半年しかない。労使間の話し合いが双方納得する形で折り合う可能性は、今のところ極めて低い雰囲気だ。

どのような結末になるにせよ、人事部長が労使交渉を早々に抜けたうえで、会議を早く終わらせるために戻らないような理研の姿勢からは、研究者1人ひとりの人生やキャリアに向き合う真摯さは感じられない。

理研には、旬な研究をやる人材が座る席を確保するために流動性を確保したいという事情や、そもそも国から割り当てられる固定の人件費自体が、有期雇用者の無期転換に対応できる形では増えていないという事情もある。

だが、理研が、「出口」において丁寧なプロセスを経ることなく多数の研究者を追い出す行為は今後、「入口」に影響し、有望な志望者の減少へと跳ね返る恐れがある。そうなれば、岸田文雄政権が掲げる科学技術立国がますます遠のく。割を食うのは国民だ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら