絶好調の水産大手、問われる「高騰後」のシナリオ マルハ、ニッスイ、極洋は海外や養殖に本腰

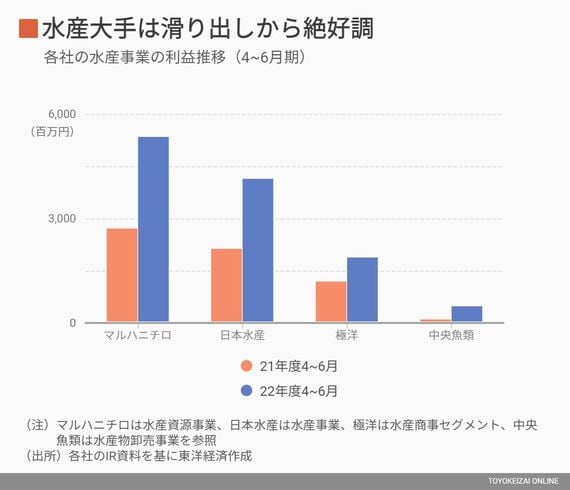

続く大手の日本水産(1332)や極洋(1301)も、マルハニチロと同じく水産関連の事業が出足の業績を引っ張った。中間流通を担う水産卸も、豊洲市場の卸である中央魚類(8030)を筆頭に上々な滑り出しを見せている。

例年、水産業界は冬場に稼ぐ傾向にある。カニや魚卵など利益を取りやすい高単価な商材が多く販売されるためだ。では、なぜ今期は本来需要期ではないシーズンにもかかわらず、各社は好業績を叩き出せたのか。その背景は、冒頭でも触れた「魚価の高騰」にある。

東京都中央卸売市場の卸売価格(概数)を見ると、4月は「さけ類(平均)」が1キログラム当たり1430円となっており、前年同月比で163%の水準。5月以降も高止まりの状態は続き、7月現在でも1402円と同149%。鮭だけでなくカツオ、マグロ、サバなど、主要魚種の価格は概ね高水準となっている。

だが、業界関係者はこうした現状に対し、「手放しでは喜べない」と口をそろえる。魚種別に事情は異なるものの、魚価高の要因には輸送費上昇など単なるコストプッシュによるものだけでなく、乱獲や地球環境の変動に伴う水揚げ量の減少という根深い事情もあるからだ。事態がより深刻化すれば、そもそも魚がとれないという事態にも発展しかねない。

さらなる需要減退のリスクも

加えて、今後も魚価高が続いた場合には需要減退も懸念される。肉類の台頭や調理の簡便化を好む消費志向もあり、日本の水産業界は中期的に「魚食離れ」という課題に直面してきた。2001年度には1年間で1人当たり40.2キログラムの食用魚介類が消費されていたが、2018年度は同23.9キログラムと4割も減少した。(農林水産省「食料需給表」の供給純食料を参照)。

足元の魚価高は、こうした魚食離れに拍車をかけるおそれがある。今はほかの食材も高値をつけているが、「今後魚のみが高止まりを続ければ肉類などへのシフトが一段と進んでしまう可能性もある」(水産卸大手)。

むろん、各社とも手をこまねいているわけではない。総合大手は打開策として海外事業の強化に本腰を入れている。

実は、国内とは対照的に、海外では魚の消費量が増えているのだ。健康志向などから欧米では魚食が広まりつつあり、アジア圏でも経済成長に伴い動物性タンパク質への需要が高まっている。こうしたマーケットの成長余地が大きい海外の比率を高めることは、足元で顕在化している為替リスクのヘッジにもつながる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら