早く話し始める子と遅い子「学力差」その後の真実 比較対象にはなるが将来の成否を約束はしない

こうした研究は言葉の遅れた子を対象としている。基準範囲内の子どもの研究は少ないが、少なくとも1件は見つかった。2011年の論文で、2歳時点で言葉の早い子と遅い子を比較している。「言葉の遅い子」グループは2歳で平均230語を話した。早い子のグループの平均は460語だった。どちらも位置は違うが、基準範囲内だ。

言葉の早さは「将来」を約束しない

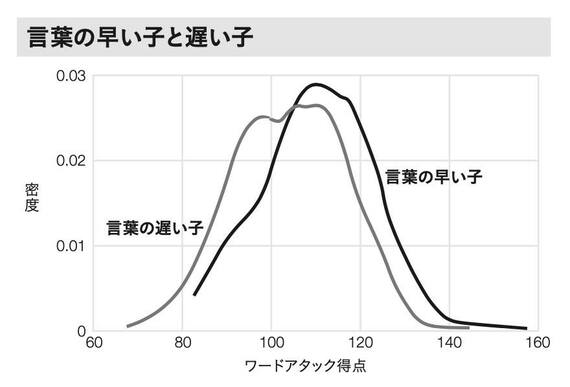

11歳でもグループ間の差は持続していたが、重複する部分も多かった。具体的には、ある言語能力の測定方法(「ワードアタック」と呼ばれるもの)では、言葉の遅いグループの平均は104点、早いグループでは110点だった。言葉の早いグループのほうが成績はいい。だが、それぞれのグループ内では大きなばらつきもあった。次のグラフは2つのグループの得点範囲だ。

言葉の早いグループの得点が(平均で)高いことがわかる。その一方で、分布にはかなりの重複が見られる。個々のばらつきは平均の差を完全に圧倒しているのだ。

ごく例外的な言語能力の場合はどうだろう。これにも、言語の早熟と後の成長具合に相関性があるという小規模なエビデンスがある。しかし、相関関係は、この研究でも別の研究でもあまり大きくなく、2歳前によく話せることが必ずしも早く文字を読めたり、他のことを達成できたりすることの決定因子にはならない。

親がわが子を他の子と比べようとするのは自然なことで、おそらく避けようがないだろう。言葉の発達は最初に目の当たりにする認知過程であり、比較の対象になるのは当然だ。だが、言葉が早いから将来の能力が予測できるかといえば、その可能性はあるにせよ、極めて低い。言葉の早さは将来の成功を約束はしない。言葉の遅い子も、大半は数年以内に他の子と変わらなくなるのだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら