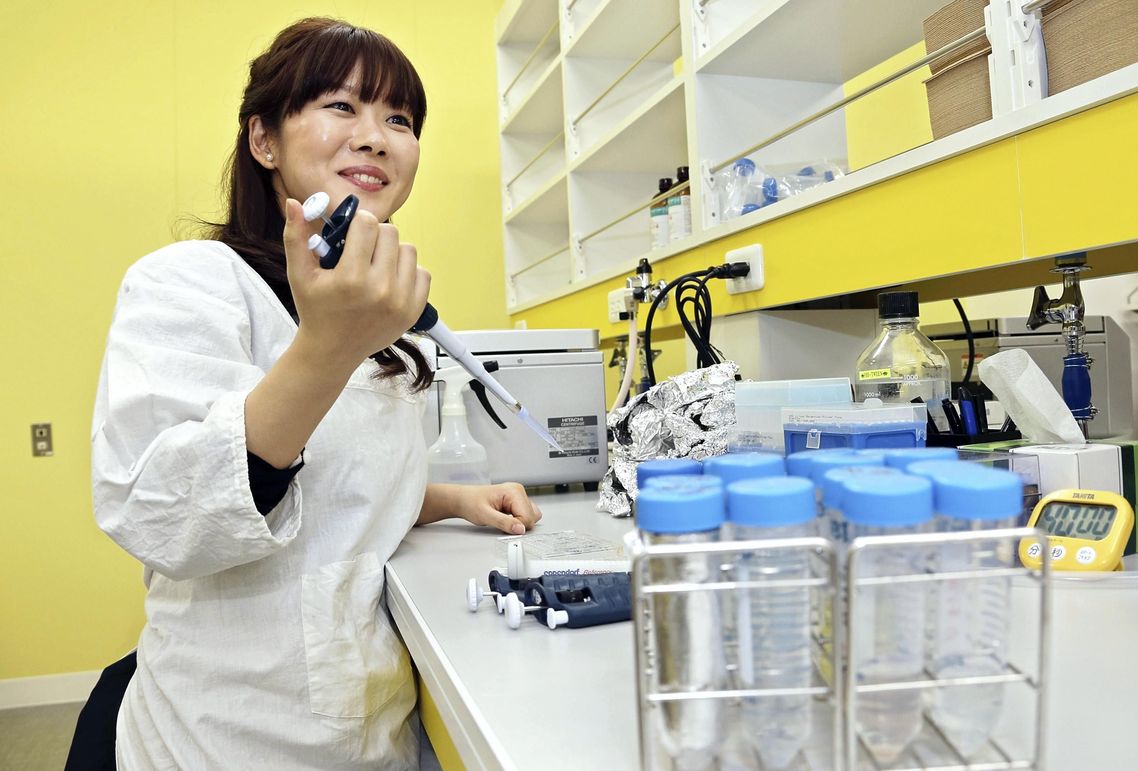

すべての始まりは1月下旬に理化学研究所が行った記者会見だった。新たな原理で発見した万能細胞はSTAP細胞(刺激惹起性多能性獲得細胞)と名付けられた。当時、会見で説明を行ったのが論文の筆頭執筆者である小保方晴子ユニットリーダーのほか、発生・再生科学総合研究センター(CDB)の笹井芳樹副センター長、理研の客員研究員で山梨大学の若山照彦教授だった。

渦中の研究センターは”解体”

鮮烈なデビューで日本中の注目を集めたものの、その後、英科学雑誌『ネイチャー』に掲載された論文内容に数々の疑義が浮上。2月に入ると理研は論文の調査委員会を設置する。3月にはノーベル化学賞受賞者でもある野依良治理事長が「世間の皆様にご迷惑とご心配をおかけしたことをお詫びしたいと思います」と頭を下げる事態に追い込まれた。

以後、調査委員会、小保方氏、共著者の笹井氏、研究不正再発防止のための改革委員会、理化学研究所と、さまざまな関係者が会見を行った。そして、改革委員会の提言を受けて理研が8月27日に出した結論が、CDBの”解体的な出直し”だった。一連の記者会見を通じてSTAP問題を振り返る。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら