ソニーがやめたAIBOと復活したaiboの決定的な差 経営陣が描くストーリーにハマるかどうかがカギ

役に立たないが革新的なロボット

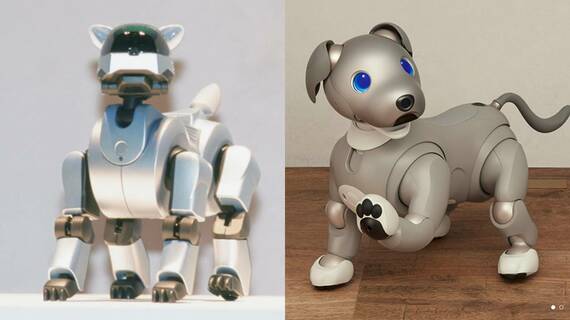

ソニーはペット型ロボットの「AIBO(アイボ)」を開発し、1999年6月1日より販売を開始しました。ソニーはなぜこのようなロボットを開発したのでしょうか。その開発ストーリーを振り返ってみましょう。

ソニーコンピュータサイエンス研究所の創設者であり当時ソニー株式会社取締役であった土井利忠氏は、コンピュータが、メインフレームからパソコン、ゲームに至るという歴史の変遷を踏まえ、次世代のコンピュータに人は「癒やし」を求める、という可能性を見いだします。

土井氏はその仮説をもとに、「エンターテインメント型ロボット」というコンセプトをまとめ、1994年4月、「ペット型ロボット」の開発プロジェクトを立ち上げたのです。しかし、この「役に立たないロボット」は先例がないことから社内からの懐疑的な声は大きく、決して歓迎されたスタートではありませんでした。製品開発も多くの壁にぶつかります。

AIBO特有の開発上の問題は、ハードウェアデザインの難しさにありました。高いデザイン性を求められるハードウェアは、通常、最初にデザインを決定し、次に内部の設計に入るというプロセスを踏みます。しかし、AIBOの場合、動きを実現するための内部機構の設計がまったく読めなかったため、外部デザインだけを先に決めることが困難でした。

複雑で読めない内部機構と高いデザイン性というジレンマの中で、設計者たちが繰り返し調整を行い、「あと1ミリ内側に入ると内部の機構やプリント配線基板に干渉してしまうギリギリの外形」に仕上げたのです。

ソニー社内ではこの商品を世に出すべきか、出すのだとしたらいくらでどれくらい販売するか、直前まで紛糾します。プロジェクトチームはAIBOの販売価格を25万円、販売台数を5000体として提案します。しかし、役員会議では、使途が明確ではない高額商品で5000体も製造することは無謀だという意見が大勢を占め、その根拠を問われました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら