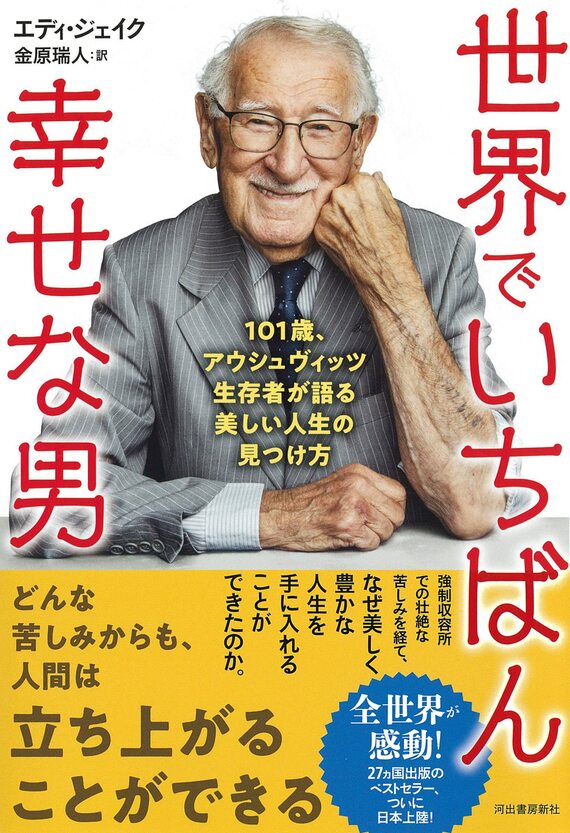

アウシュヴィッツ生き延びた101歳の苛烈な手記 残虐非道な強制収容所で心の支えとなった友情

アウシュヴィッツにいた被収容者の平均生存期間は7カ月だ。もしクルトがいなかったら、わたしはその半分も生きられなかっただろう。わたしが喉を痛めたときは、喉を温めて治せるよう、クルトは自分のスカーフを半分に切って、わたしにくれた。おそろいのスカーフをみて、兄弟だと思った人もいた。それほどわたしとクルトは親しかった。

わたしたちは毎朝目を覚ますと、仕事の前に周囲を歩きながら話をし、はげまし合った。ささやかなプレゼントの隠し場所は、トイレの壁のなかだ。わたしがレンガをひとつはずせるようにしておいたのだ。ここに石けんや歯みがき粉、ぼろ布などを隠した。

この友情と彼への感謝の気持ちは、ヒトラーがつくり出した非人道的な場所で生き抜くのに欠かせないものだった。多くの人は生きるよりもみずから命を絶つことを選んだ。それが普通になり、こんな言葉まで生まれた。「フェンスに行く」。アウシュヴィッツ第2収容所のビルケナウは、いくつかの収容所の集まりである広大なアウシュヴィッツ収容所の一部で、周囲の有刺鉄線には電気が流されていた。

人の営みの中で最もすばらしいのは愛されること

このフェンスに触れると確実に死ねるので、ナチスに殺す喜びを与えずに自分の人生を終わらせられる。多くの人はフェンスまで走って有刺鉄線をつかんだ。わたしの親しかった友人もふたり、この方法で死んだ。ふたりは手をつないで裸でフェンスまで走った。彼らを責めることはできない。わたしだって、死んだほうがマシだと思う日がよくあった。

だれもが寒さに凍え、体調も悪かった。わたしは何度もクルトに言った。「フェンスに行こう。生きててどうなる? 明日も苦しむだけじゃないか?」。

クルトは首を振った。彼はわたしをフェンスに行かせようとしなかった。

わたしがいままで学んだなかで最も重要なことはこれだ。

「人の営みのなかで最もすばらしいのは、愛されることだ」

特に若い人には、何度でも大声で言いたい。友情がなければ、人間は壊れてしまう。友人とは、生きていることを実感させてくれる人だ。

アウシュヴィッツは悪夢が現実になったような、想像を絶する恐ろしい場所だった。それでもわたしが生き残れたのは、親友のクルトがいたからだ。もう1日生きのびたら、また彼に会えると思えたからだ。たったひとりでも友人がいれば、世界は新たな意味をもつ。たったひとりの友人が、自分の世界のすべてになりうる。

友人は、分け合った食料や暖かい服や薬よりも、ずっと大切なものだ。なにより心を癒やしてくれるのは友情だ。友情があれば、不可能も可能になる。

(翻訳:金原 瑞人)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら