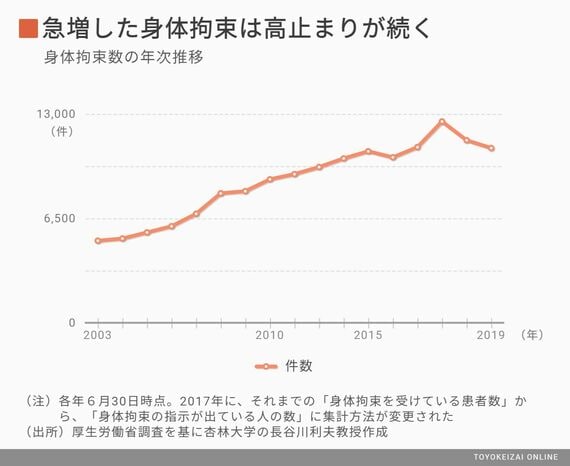

ところがこの間、日本では身体拘束の件数が激増している。厚生労働省の調査によれば、2019年6月30日時点の身体拘束件数(拘束指示が出ている人の数)は1万0875人。5000人超だった2000年代半ばと比較し倍増している(グラフ参照)。

(外部配信先では図表やグラフ、写真を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)

国際的に見ても、日本の精神科病院の身体拘束率は著しく高い。前出の杏林大学の長谷川教授らによる4カ国の国際共同研究によれば、2017年のデータで日本では1日当たり人口100万人当たりで98.8人に身体拘束が行われていた。同じ基準でオーストラリアは0.17人、アメリカは0.37人だった。ニュージーランドに至っては0.03人で、日本との拘束率には実に3000倍以上の差が生じていた。そのニュージーランドの青年が日本の精神科病院で身体拘束され、悲劇が生じた。

お墨付き与える日本の裁判所

2017年、ニュージーランド人の英語教師、ケリー・サベジさん(享年27)が日本の精神科病院で身体拘束を受けた後死亡したことが報じられると、同国をはじめとした海外メディアがこの問題を大きく取り上げた。

大学で日本語を専攻したサベジさんは、2015年に来日。鹿児島県の小中学校で英語教師として働いていた。神奈川県に住む兄宅滞在中に双極性障害となり、県内の精神科病院に入院した。

病院到着時には落ち着いていたが、すぐに両手首と両足、腰をベッドに拘束され、10日後に心肺停止状態で発見された。この10日の間で拘束が解かれることはほとんどなかった。断定するまでには至らなかったが、拘束によるエコノミークラス症候群が死因の可能性は高いとされた。

「日本の医療はすばらしいと思っていた。なぜ、あんなことが行われたのか理解できない。息子は動けないまま亡くなるという本当に悲しい最期だった。身体拘束をなくしてほしい」

当時来日したニュージーランドの大学で教授を務めるサベジさんの母は、記者会見でそう訴えたという。

世界の常識から外れた日本の精神医療における身体拘束活用の実情に、お墨付きを与えてきたのが裁判所だ。

実際、冒頭の大畠さんの訴訟を一例としても、一審・金沢地裁の判決では、「専門的知見を有する精神保健指定医の裁量」を極めて重視した判断がされている。身体拘束の開始時、そして継続時のどちらにおいても、故・一也さんに「多動や不穏が顕著」など、先に挙げた拘束のための要件が直接当てはまらないと事実認定しているにもかかわらず、「裁量の乱用または逸脱があったとはいえない」として、拘束の違法性を否定している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら