パナソニックの中国傾注がどうにも心配な理由 コロナショックで前提は大きく変わっている

日中国交正常化が実現した6年後の1978年10月、鄧小平副首相が日中平和友好条約批准のために訪日。その際、松下電器産業(現・パナソニック)のテレビ工場を視察し、松下幸之助氏に中国への協力を要望したのだった。鄧氏が最高指導者となり社会主義市場経済を打ち出す14年も前のことである。

資本主義陣営と社会主義陣営が対立していた冷戦の真っただ中、多くの日本企業は、日本と政治体制を異にする社会主義国の中華人民共和国への進出に躊躇していた。

ところが、パナソニックは勇気ある選択をする。日本企業の中で「中国進出第1号」となったのだ。まずは、対中輸出を開始し、1987年には北京にカラーブラウン管の製造合弁会社を設立した。第2次世界大戦後、中国ではじめての外資系工場である。

しかし、同社の中国での歩みは必ずしも順調とは言えなかった。これまで何度かチャイナリスクに直面している。1989年に天安門事件が起こった最中でもブラウン管工場の操業を続けた。そして2012年、尖閣諸島の国有化に抗議する反日デモが活発化した際、山東省と江蘇省の工場が反日派に攻撃されるが耐え続けた。

ブランド認知されていてもシェアは高くない

では、こうした長い間の経験と苦労が報われたのだろうか。その答えはノーである。「松下(ソンシャー)」ブランドの認知度こそ高いが、それがシェアアップに結び付いていないのが現状である。BtoB事業でも、断トツトップシェアの事業は見られない。

それでも、パナソニックは、これまでにも増して中国に賭けようとしている。その動きを端的に表しているのが、コロナウイルス感染が問題化する直前の2019年12月に発表した「中国・浙江省における調理家電工場新設」である。

中間層が拡大する中国は今後も需要の伸びが期待できる市場と判断し、約45億円を投じた。電子レンジや炊飯器、ジャーポットなどを2021年9月から生産する。広域アジア市場への輸出も含めて年20億元(約309億円)の売り上げを見込んでいる。

液晶パネル、半導体と次々に撤退を決めた後、復活の牽引車として中国の家電事業に賭けた。そのため、中国人による中国人(市場)のための家電事業に転換しようとしている。かつての、単なる生産拠点として活用するだけではなく、優れた中国人技術者を多く採用し、IoT(モノのインターネット)関連製品の開発に注力する。家電事業の本社機能を事実上、中国に移す案も浮上している。

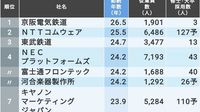

だが、乗り越えなくてはならないハードルは高い。松下幸之助氏が鄧小平氏と約束した時代とは状況が一変し、家電メーカーのシェアは逆転した。今やパナソニックは、冷蔵庫やエアコンでは、中国や韓国の大手に後塵を拝している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら