崖っ縁のソニー、立ちすくむエレクトロニクスの巨人

ヒットなき成長--。前期のV字回復はそう総括できる。記録的な好業績をもたらしたのは、米国を中心とする消費市場の膨張であり、そこで飛ぶように売れたモノは液晶テレビをはじめ、基本的には他メーカーにもある製品だ。

振り返るとソニーは創業期以来、およそ10年の周期で他社にはない斬新な商品を送り出し、消費者を熱狂させてきた。1979年発売のウォークマン、89年の小型8ミリビデオ・ハンディカム、00年のプレイステーション2--。ヒットとヒットの谷間でも、「経営陣の目には、次世代を託す製品が開発現場のどこにあるか、大体把握できていた」(幹部OB)。

しかし00年のプレイステーション2以降、ソニーはめぼしいヒット商品を生んでおらず、次世代候補の製品や技術も浮上してこない。

“ポスト液晶”として期待がかかる有機ELテレビも、11インチ製品以降、大画面製品が発売される気配はない。

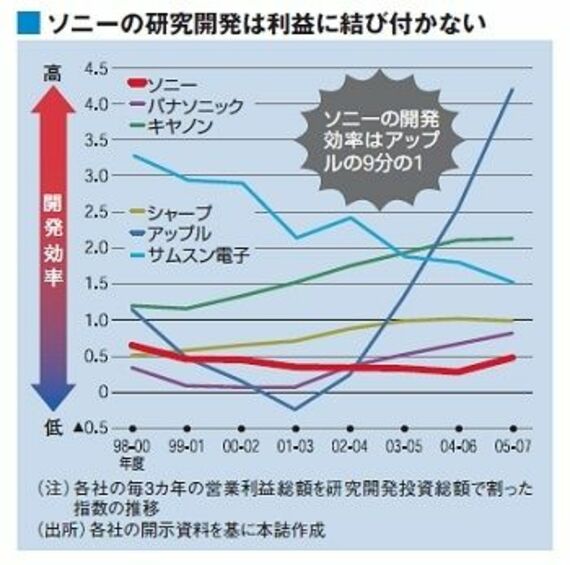

ヒットを出せない中で中鉢社長が取り組むのが、研究開発効率の向上だ。下グラフはソニーと主要な競合メーカーの研究開発効率を過去10年間追ったもの。縦軸の1を上回れば開発投資以上の利益を生み出せたことになり、1未満なら投資が回収できていない計算だ。企業存続の危機から一転、スティーブ・ジョブズCEOの復帰とiPodの大ヒットでよみがえったアップルは、投資額の4倍の利益を得るという驚異的なレバレッジ力を示している。一方、この間ヒット商品を生み出せなかったソニーは1を割り込む低空飛行が続く。中鉢社長はこれと同様のグラフをエレキ部門の全社員ミーティングで示し、研究者に開発効率のアップを迫る。

高い開発効率を目指したことはあった。それが、IBM、東芝と共同開発した超高性能半導体Cell(セル)だ。セルはプレイステーションの生みの親でゲーム部門を率いてきた久夛良木健氏のプロジェクト。出井・前会長の後任経営者の最右翼としてソニー本体の副社長の任にあった03年当時、久夛良木氏は「ソニーのビジネスのすべてを変える」と宣言し、トップダウンで生産開始を決めた。

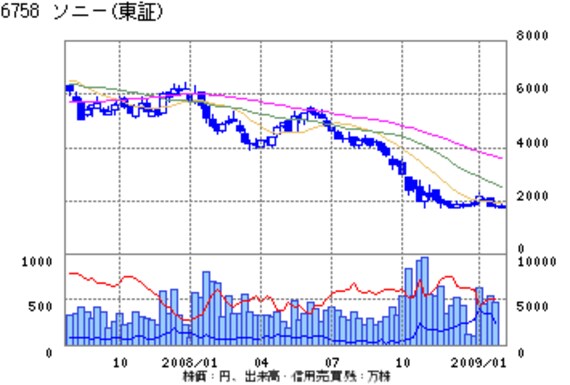

投資原資は03年に転換社債で調達した2500億円。5年後の償還期には、セルを搭載した驚異的な性能のホームサーバーやAV機器がソニーを大きく成長させ、株価も転換額の5581円を軽く上回る、それが成功絵図だった。しかし、セルを搭載した唯一の製品プレイステーション3は巨額投資を回収しきれず、市場への製品普及が進んだ09年3月期もゲーム部門は赤字が続く。セルのゲーム機以外への搭載は、かつてのカンパニー制の後遺症で、戦国期さながらに各事業部が対立し、実現せず。外販もまったく進まなかった。

結果、市場のソニーに対する評価も厳しく、株価は低迷。社債は全額が株式に転換されずに残った。償還期を迎えた08年12月、ソニーの財務幹部は2500億円の償還原資の調達に追われた。

「本当にキャッシュを生める研究開発なのか。投資に無理、無駄がないか」。中鉢社長の言葉にはセルからの教訓はにじむが、将来のヒット商品を見いだし、賭ける“目利き経営者”の姿では決してない。