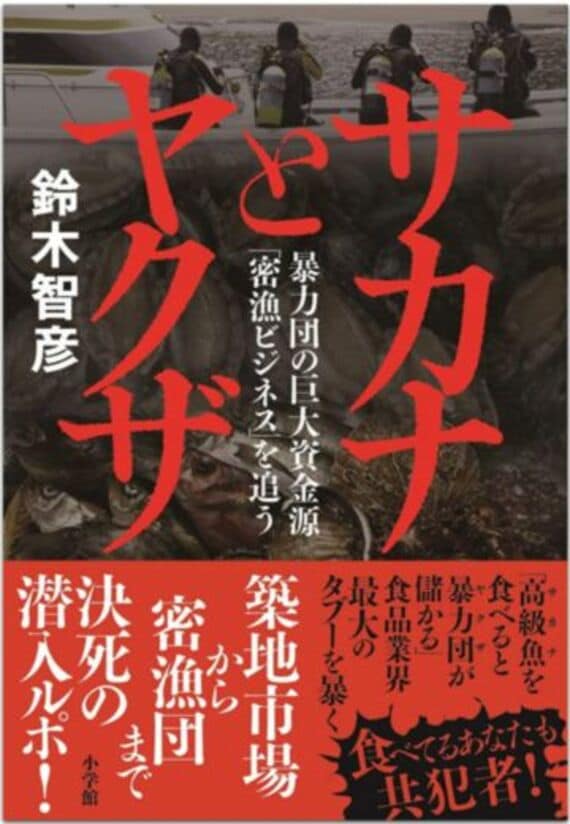

暴力団の巨大資金源「密漁ビジネス」のリアル 日本の食卓を支える魑魅魍魎の世界とは?

密漁品と知りながら正規品のように売りさばく、この行為こそが黒から白へとロンダリングされる決定的瞬間なのだ。ならば著者が次に取る行動は、ただ1つと言えるだろう。築地市場のインサイダーとなることで仲間意識を共有しながら、決定的な証拠を掴む――すなわち築地市場への潜入取材だ。

著者が築地で働き始めてすぐに実感したのは、魚河岸がはみ出し者の受け皿になっているという昭和的な世界観であった。意外に思えるかもしれないが、市場とヤクザは歴史的に双子のような存在であったという。いつの時代にも漁業関連業者の生活圏には、近くにヤクザという人種が蠢めいていたし、かつては港町そのものが暴力団に牛耳られていたような事例も本書で紹介されている。

ほどなくして著者は、密漁アワビが堂々と陳列されている姿を目のあたりにする。きっかけは、バッタリ遭遇した知り合いのヤクザからの紹介だ。そこでは、静岡県産のアワビが、「千葉県産」に偽装されていたという。1つの不正は、次の不正を生み出す。密漁品であることは、産地偽装の問題と隣り合わせでもあったのだ。

ウナギとヤクザの共生関係

そして本書のいちばんの見どころは、絶滅危惧種に指定されたウナギを取り上げた最終章にある。著者自身、ここまで黒いとは予想外であったと困惑しながらも、知られざる国際密輸シンジケートの正体へと迫っていく。ウナギ業界の病巣は、稚魚であるシラスの漁獲量が減少して価格が高騰したため、密漁と密流通が日常化していることなのだ。

特に悪質なのが密流通の方であるわけだが、輸入国の中で突出している香港にカラクリがある。そもそも香港は土地も狭く、シラスが遡上するような大きな河川もない。要は、シラス輸出が禁じられている台湾から香港を経由し、国内へ輸入されてくるのだ。

ウナギの国際密輸シンジケートを司る要のポジションに「立て場」と呼ばれる存在があるのだが、著者はそこへも赴き、「黒い」シラスが「白く」なる瞬間を目撃する。ウナギとヤクザ――2つの絶滅危惧種の共生関係は、どちらかが絶滅するまで終わらないのだろうか。

この他にも本書では、ナマコの密漁バブルや、東西冷戦をめぐるカニの戦後史といった興味深いテーマが次々に登場する。海を起点に考えると、地図上に別のレイヤーが浮かび上がってくることはよくあるが、海産物を取り巻く日本地図もまた、どちらが主役だか分からぬほど裏社会が大きな存在感を放っていた。

多くの人にとって、サカナとは健康的なものであるはずだ。しかしその健康的なものが入手されるまでの経緯はどこまでも不健全なのである。さらに季節のものを旬の時期に食べるという自然な行為の裏側は、どこまでも人工的なのだ。

サカナとヤクザ、両者を結ぶ複雑な共生関係。はたして需要を生み出している私達の欲望や食文化に罪はないのか? そんなモヤモヤした気持ちばかりが残る。だが本書では、この著者でしか書けないテーマが、この著者でしかできない手法で見事にまとまっていた。ある意味ノンフィクションとしての完成度の高さだけが、救いであったと言えるだろう。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら