日本一のヒガンバナ群生「巾着田」の誕生秘話 9月30日まで「曼珠沙華まつり」が開催

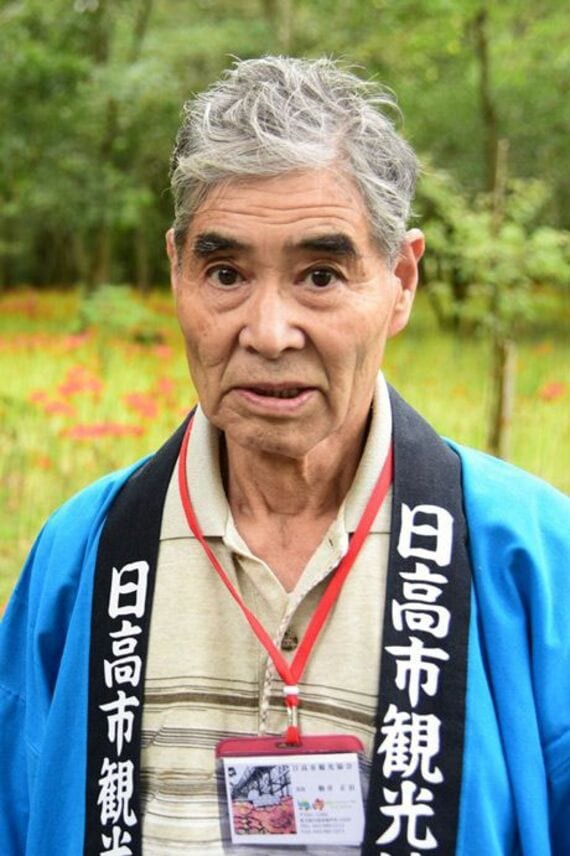

しかし、現在とはゴミ処分に対するモラル意識が異なったのだろうが、持ち帰らずに捨ててられたゴミが川原に増えたため、駒井さんを含む地元の商店主たちが中心になり、川原の清掃活動を始めた。そのゴミ処分の方法も、「昔は行政がゴミの収集を行うわけではなかったため、川原に穴を掘って埋めていた」(駒井さん)という。

その後、1968年ごろから観光客を呼ぶための環境を整えようということで、川原に生える篠竹(背が低く細い竹)のやぶを刈り払うことをはじめた。また、ゴミを埋める穴を掘ったときに地中から掘り出した曼珠沙華の球根を周囲に手植えして、徐々に曼珠沙華の数を増やしていった。これが、巾着田の曼珠沙華のいわば黎明期の活動だ。

この手植えで増やした曼珠沙華は、最初は観光面でそこまで注目されることはなかったが、学問的な面で注目した人物がいた。当時、全国に6人いた彼岸花研究者の1人で、東大理学部植物学教室で研修を受け、青山学院中等部の教師を務めていた松江幸雄さんだ。松江さんは、1969~1970年ごろ、巾着田を幾度となく訪れ、駒井さんが案内役を務めた。

松江さんは、後に研究の集大成として『日本のひがんばな―リコリス属の種類と栽培』(文化出版局)という本を著す。同書は彼岸花の歴史や分布、特性などを紹介しつつ、日本各地の彼岸花の写真を掲載しているが、巾着田の写真は掲載されていない。「都心から40キロの立地に、このような場所があると知られれば、多くの人が押し寄せて荒らされてしまうと危惧した松江先生のご配慮だった」(駒井さん)という。

ダム計画で環境破壊の危機に

その後、1972年に、高麗川にダムを建設し、巾着田を貯水池にするという計画が持ち上がる。このダム建設計画が持ち上がった経緯については、「提言『市民の財産 巾着田を考える』」(ソクラテスの会)という資料に詳しく記されており、以下、要約する。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら