これは、私自身が国民投票前に複数訪れた、地方の多くの場所で実感したこととも重なる。イングランド東部のボストンのような東欧移民が多い街のみならず、サッチャー元首相の生誕地グランサム(ボストンから内陸に車で40分)でも、移民は国境管理、国家主権、ナショナリズムに深く関わる最大の関心事だった。

保守党のグランサム市長からボストンの英国独立党の地方議員、あるいは近郊スポルディングのパブ経営者にいたるまで、いかに移民が教育、医療、住宅などの地方のインフラを侵食し、地元民が懸念を深めているか、口を揃えてとうとうと語った。

なかでもパブ経営者は、小学校に通っている自分の子供をインタビュー現場に呼び寄せ「クラスに総勢何人いて、そのうち外国人が何人か」を数えさせた。私は一瞬やり過ぎだと思ったが、実に約6割もの子供がろくに英語もしゃべれないリトアニアやポーランドの移民であることは衝撃だった。容易に想像できることだが、そのようなクラスでは学級崩壊や教育の機能不全がおきやすい。

あるいは、このような話も聞いた。多くの東欧移民が農場や加工品工場で働いているのだが、雇用者が最低賃金を合法的に支払っていても、「エージェント(代理人)などによる中間搾取が激しく、移民労働者は約3分の1しか実質受けとっていない」という。それでも喜んで働くのだと。

「そうした低賃金で働くことが不可能な英国の労働者を、結果的に追い出すことになる」とさらに続いた。中間管理職もポーランド人やリトアニア人で、「英語ではむしろコミュニケーションができない」という。賃金だけでなく、言葉でも地元の労働者は排除されるという話だった。

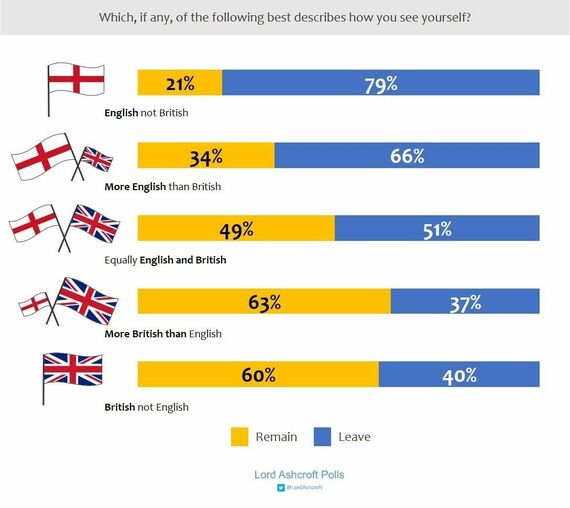

離脱派では「私はイギリス国民よりも、イングランド人」という人が多数を占めた(アッシュクロフト卿の調査より)

もちろん、学校も最低賃金も、本来ならば責めるべきは行政や監督官庁で、移民たちではないはずだが、そうした地域では、〈移民=EU=グローバル化〉という「悪の図式」としてイメージされる。

自分たちの「生活の質」を守るという合言葉の下、自分たちの国が自分たちのものでなくなるという焦燥感、より社会科学的に言えば、(主にイングランドの)ナショナル・アイデンティティが頭をもたげる。そこから〈移民制限と主権・独立〉という「解」に向かうことになるのは、そう不自然なことではない。

国民投票のキャンペーンで力を持ったのは、このような一連の移民がらみの要因であった。前述のアッシュクロフト卿の調査データにおいて、離脱票が重視した2番目の要素が移民だったのが思い起こされよう。

「経済拡大」のはずが「裏切られた」という国民の思い

より中長期的には、EUの権限が増強された結果、それに対する懐疑主義、ひいては主権・自決意識が広がったことが大きい。これが、離脱票の重視した第1と第3の要素につながる。

サッチャー元首相の生誕の地・グランサム近辺に典型的なのだが、多くの保守党支持者にとって、1973年にEEC(欧州経済共同体)に加盟した際は、経済的な理由で共同市場に入ったはずで、その理解のもとで1975年国民投票では当時のEECに「是」を投じたのであった。

そのいってみれば「原初契約」が、政治同盟・通貨同盟・共通市民権に舵を切ったマーストリヒト条約(1991年、EU創設を定めた条約)の前後から変質し、「裏切られた」と考える転向層を生んだ。実は、英国独立党のファラージュも、マーストリヒトを契機に保守党から鞍替えした一人である。保守党員だったジェームス・ゴールドスミス卿(2016年ロンドン市長選に出馬したザック・ゴールドスミスの父)が国民投票党を組織し、EU脱退を目指したのも、マーストリヒトがきっかけだった。

サッチャーは、1975年投票時には親EECの保守党の政府の一員として残留を支持していた。けれども、首相になって10年弱の1988年に有名なブリュージュ演説を行い、そのころから自由市場を超えて介入や関与を深め、また通貨同盟に邁進するEU(当時EC、欧州共同体)への批判を徐々に強めていった。

11年半にまたがる彼女の長期政権の終焉を飾ったのも、ウェストミンスター議会における反EU演説であった。それに対する保守党内の反乱が彼女を首相職から引きずり下ろしたのである。その後、保守党は、親EU/反EUの両陣営に分かれ、深い溝を抱えることになる。

こうして、EUが権限を増強するにしたがい、EUによる規制や介入、あるいは東欧拡大ののちには、他の加盟国からの移民のようなEUゆえの現象を目の当たりにし、保守党内、支持層にも欧州懐疑主義は膨らんでいった。そこでフツフツと沸き起こるのは、「自国の事柄については自らの手で決めたい」という主権的な自決意識である。この根底にあるのも、イングランドの強烈なナショナル・アイデンティティだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら