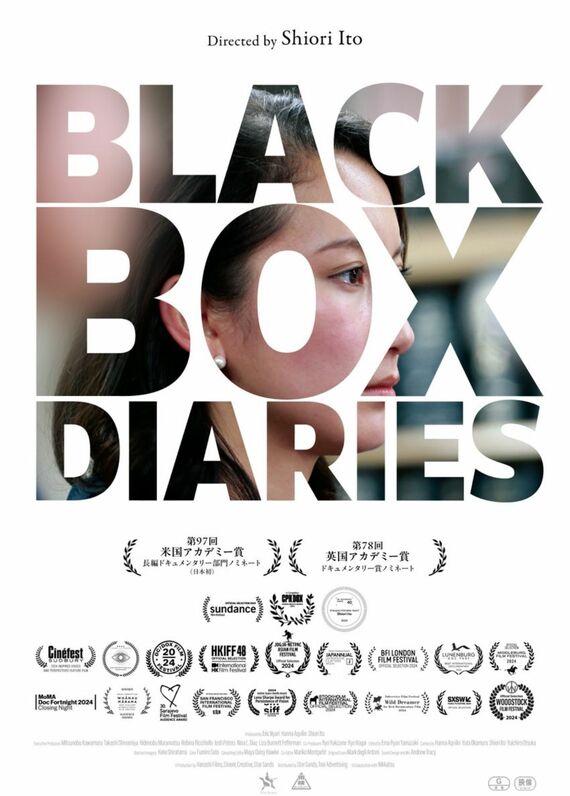

「意味深な"桜の花びら"のシーン」「自分だけを『清廉潔白』には描いていない」 伊藤詩織氏《"波紋"のドキュメンタリー映画》を見て驚いたこと

鑑賞し、やっぱり印象に残ったのは、「捜査員A」の扱いである。事件のあと、伊藤を担当した捜査員Aは当初は事務的な対応だったが、次第に伊藤の味方のようになっていく。捜査情報の詳細を伝え、そのやりとりの記録が重要な証拠の1つになる。

伊藤は彼に協力を懇願するも、警察という組織に所属するAはそれを逸脱することはできない。立場が危うくなったら面倒見てくれるのか的な冗談を言うまでは、まあ許容範囲かなと思う。だがそのあとがたぶんこの映画の問題の1つである。

伊藤はこの事件に関する手記『Black Box』(22年)に彼のことを書いた、と事後報告の電話をする。お酒を飲んでいるという状況で話をする捜査員Aは、書籍に自分のことが書かれたことに関して躊躇や遺憾の言葉は発しない。

このまま組織の一員の責務を外れても伊藤の意思を尊重した好人物として映画に記録されるのかと思いきや、そうではなかった。

酔って口が滑っているのか、話が別の方向に逸脱し、組織にいづらくなったときの保証を男女関係の視点で持ちかける。書籍の文字ではわからなかった捜査員の感情が映画では声音で立体化する。

すると書籍を読んだときの印象とはだいぶ変わるのだ。作者は同じでもタイトルに「ダイアリーズ」がプラスされたことでこんなにも描写が変わることは、メタ的とも言えて興味深い。

これがフィクションだったら名場面

これがフィクションだったら、人間のどうしようもない俗な部分を活写した秀逸な脚本、かつそれを容赦なく体現した演技として絶賛されただろう。だがこれは実際にあったことなのだ。

仕事とプライベートの境界を超えていくかのような捜査員Aの精神の緩みのようなもの。あるいはそうさせてしまう理不尽に出来上がったこの世の制度のようなもの。それを目の当たりにしたときの伊藤の表情。これがフィクションだったらゾクゾクするような名場面である。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら