ギリシャはユーロ離脱か残留か、繰り返される危機

ユーロ解体の可能性は低く

ユーロ危機の根本原因は、通貨同盟の難しさにある。信用力に差がない国家間の同盟であれば問題は起きないが、格差があると、同じ金融政策の下ではバブルとバーストが起きやすくなる。ある国にとっては適切な金融政策が、ほかの国には過度に緩和的な効果をもたらしたり、過度な引き締め効果をもたらしたりする。

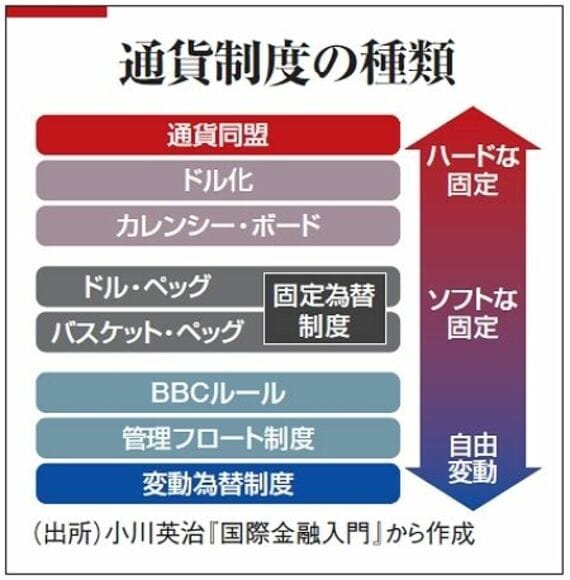

「自由な資本移動と自由な金融政策と為替相場の安定の三つの目的は同時に二つまでしか達成できない」ため、戦後、各国は為替相場の安定を求めてさまざまな制度を試してきた(図)。「10年前には通貨同盟が21世紀のあるべき通貨制度の一つと位置づけられていた。しかし、一連の混乱はハードペッグの難しさを示している」(国際通貨研究所の松井謙一郎上席研究員)。

ギリシャのユーロ離脱をきっかけに、ユーロの南北の分断や解体を予測する向きもある。経済合理性に基づいて通貨同盟の条件を考えるとその説は説得力を持つ。

しかし、そもそもEUは経済合理性から出発したわけではない。基本思想は、2度の世界大戦を経験して、独仏が再び戦火を交えない、ということだ。そのために、経済的な結び付きを強固にしてきた。

新自由主義的な主張はドイツでも後退しつつある。「歴史的に、危機のたびにEUは進化してきた。今回も、危機だから解体するのではなく、危機だから財政統合に一段前進する」(田中教授)。その先に新しいユーロの形が現れるのだろう。

(大崎明子 =週刊東洋経済2012年6月2日号)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら