「予算政治」の四半世紀を鮮明に描く

去年の今頃は消費税率の10%への引き上げをめぐって、永田町が大きく揺れていた。この問題は再増税の延期と衆議院の解散総選挙という形で決着をみたが、予算や税の取り扱いは時として内閣の命運を左右する大きな問題となる。本書はこのような「予算政治」の四半世紀にわたる経過を鮮明に描く。

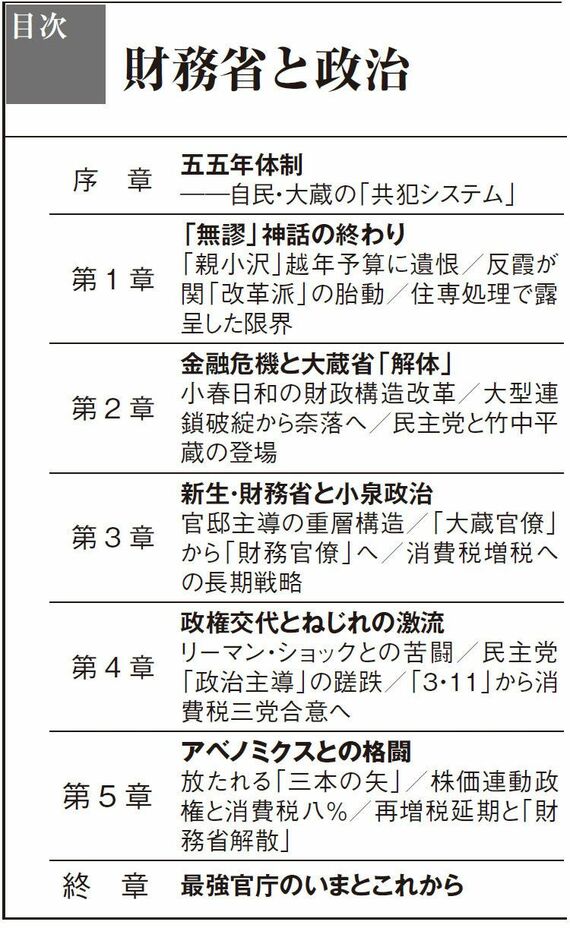

あらためて言うまでもなく、かつての大蔵省は衆目の一致する「最強官庁」であった。だが、バブル崩壊と政治改革の流れの中で、大蔵省は1990年代に大きな危機に直面することとなる。

大蔵省はなぜ追いつめられたのか。その理由の一端は、不良債権問題への対応の過程で厳しい批判にさらされたことにある。住専(住宅金融専門会社)処理のための公的資金の投入は、世論の強い反発を招いた。東京協和信用組合と安全信用組合の二信組事件に関連して発覚した大蔵省幹部の過剰接待問題は、「最強官庁」の権威と信用を大きく傷つけた。もう一つの理由は、永田町に行革を旗印とするさまざまな「改革派」が出現し、大蔵省改革が大きな政治課題となったことだ。こうした中で銀行局と証券局の所掌事務の大半を総理府(現内閣府)に移管する「財金分離」が行われ、大蔵省は「解体」された。

このような動きの底流には、1955年体制が崩壊していく過程で政と官の役割の再規定が行われ、官邸主導型の政治システムへの志向が強まったという政治環境の変化がある。この流れに乗り、経済財政諮問会議を舞台装置として官邸主導の政策運営を体現したのが小泉純一郎内閣だが、財務省はここで従来のビジネスモデルからの転換を迫られることになる。

それは、非公式の場での調整をもとに落とし所を探り、利害関係者への根回しを通じて政策形成を図る旧大蔵省の流儀から、公開の場で「財務省案」を提示して、世論の支持をバックに政策を実現させていく新たな手法への移行だ。だが、「大蔵官僚から財務官僚への試行錯誤と意識改革」は「官邸主導の波に煽られて、曲折をたどらざるをえなかった」。

民主党政権の誕生後、内閣や与党との間合いの取り方に苦慮していた財務省は、「財務省の組織内候補」と揶揄された野田佳彦首相のもとで政権との一体感を取り戻し、消費増税への具体的な道筋をつけることに成功した。だが、財務省から距離を置く安倍晋三首相の登場で、再び試行錯誤を迫られている。2017年4月に予定されている再増税も、現時点では確定と言えない。官邸と「最強官庁」の関係は、この先どのように変化していくのだろう?

清水 真人(しみず・まさと)

日本経済新聞経済解説部編集委員。1964年生まれ。東京大学法学部を卒業。日本経済新聞社に入社。政治部(首相官邸、自民党、公明党、外務省などを担当)、経済部(大蔵省などを担当)、ジュネーブ支局長などを経て、2004年から現職。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら