近年の急激な円安進行…なぜ「安いニッポン」が生まれてしまったのか? 今後の日本が挑むべき「リスクの高い挑戦」とは

この状況の根底には、日本の企業経営に深く染みついた「デフレマインド」があります。失われた数十年を経て、企業は賃金を上げることに極めて慎重になっています。

たとえ円安で一時的に収益が改善しても、それを大胆な賃上げに回すのではなく、将来への不安から内部留保として貯め込む傾向が強いのです。

「安いニッポン」からの脱却は、単なる経済政策の課題ではなく、日本社会全体の意識改革を伴う、困難な挑戦となっています。

自動車・電機に代わるものはあるのか

20世紀の日本経済を牽引し、世界市場を席巻した2大巨頭、「自動車産業」と「電機産業」ですが、2025年現在、その姿を大きく変え、構造的な課題に直面しています。

日本の電機産業はデジタル化の大きな波に乗り遅れました。

日本のメーカーは、高品質な「モノ」としてのハードウェアを作り込むことに固執するあまり、価値の中心がソフトウェアやプラットフォームへと移行する本質を見誤ったのです。

一方、今なお日本最大の輸出産業である自動車業界も、安泰ではありません。

「EV(電気自動車)」と「ソフトウェア」という2つの巨大な変革の波への対応が遅れ、その国際競争力に深刻な懸念が生じています。ハイブリッド車での成功体験が、バッテリーEVへの全面的なシフトを躊躇させ、その間にテスラや中国のBYDといった新興勢力が市場を席巻しつつあります。

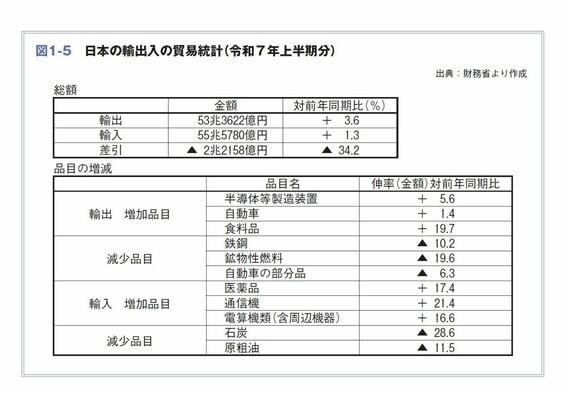

この産業構造の変化は、25年の貿易統計にも如実に表れています。

現在の日本の輸出の主役は、かつての花形だったテレビや自動車といった「完成品」ではありません。半導体を製造するための「半導体製造装置」や、さまざまな製品に組み込まれる高機能な「電子部品」といった、他国の企業が最終製品を作るために必要な、高精度な中間財や資本財へとシフトしています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら