近年の急激な円安進行…なぜ「安いニッポン」が生まれてしまったのか? 今後の日本が挑むべき「リスクの高い挑戦」とは

そして、過去に海外の企業や証券に投資した資産から得られる配当や利子(第一次所得収支)に、その多くを頼るという構図が定着しました。

つまり、日本が「モノづくりで稼ぐ国」から過去に蓄えた資産の運用益で食いつなぐ「成熟した資産運用国家」へとその姿を根本的に変えつつある、という現実を突きつけているのです。

「安いニッポン」という不都合な真実

貿易構造の変化と並行してあるのが、「安いニッポン」という、もう1つの不都合な真実です。

2025年夏の賃金動向が、この現実を象徴しています。

厚生労働省の統計によると、25年6月の労働者1人当たりの給与の額面(名目賃金)は、前年に比べて2.5%増加しました。

しかし、同月の物価上昇率はそれを上回る3.8%を記録。

その結果、物価の変動を考慮した賃金の価値(実質賃金)は、1.3%の減少となりました。

これで6カ月連続のマイナスであり、賃上げが物価の上昇に全く追いついていない状況が続いています。給料の額面は増えても、買いたいモノを買えなくなっている。これが、多くの国民が感じる生活実感です。

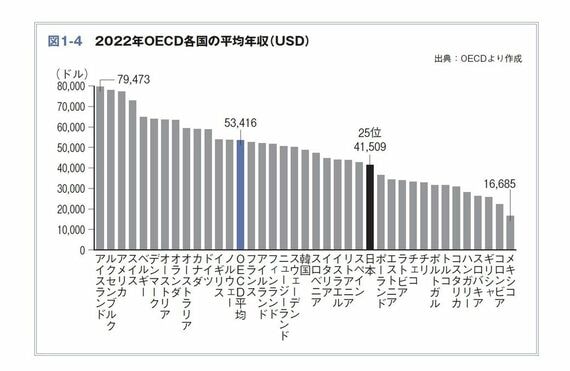

この日本の賃金水準の低さは、国際比較においても際立ちます。

22年におけるOECD38加盟国の平均年収では日本は38カ国中25位です。

この「安いニッポン」を決定的なものにしたのが、1ドル=150円前後で常態化した、近年の急激な円安です。

この円安は、日本経済にとってまさに「諸刃の剣」です。輸出企業や観光産業にとっては、円安は大きな追い風です。海外で稼いだドル建ての収益は、円に換算するだけで利益が膨らみます。

一方で、エネルギーや食料の多くを輸入に頼る日本にとって、円安は国民生活への深刻な打撃となります。ガソリン価格や電気料金、食料品の値上がりは家計を直撃し、実質賃金の低下と相まって、国民の生活を圧迫するのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら