高市首相の「サナエノミクス」は有権者の最大要求を無視? 政策ブレを生む既得権益への傾倒とアベノミクスの残滓

高市首相は、アベノミクスの復活に向けたキャンペーンにも同様の非現実性を持ち込んでいる。高市首相は、安倍元首相の金融緩和という「第一の矢」で、これまでの十年間の敵であるデフレの克服という戦いを挑もうとしている。

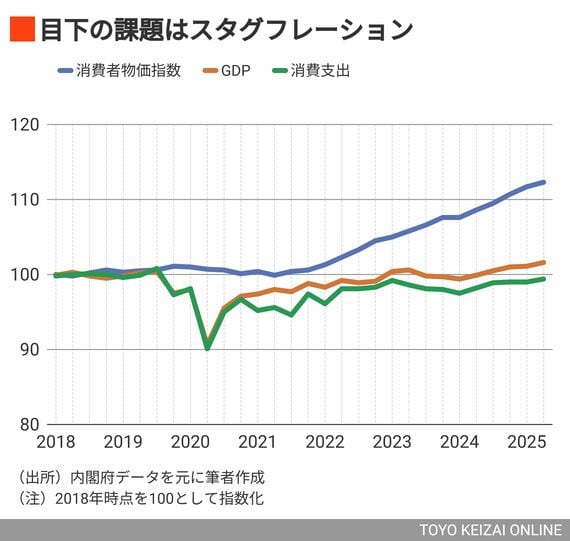

しかし、今日の敵はデフレではなく、スタグフレーションだ。これは、消費支出とGDPの停滞にインフレが組み合わさった現象だ。

スタグフレーションはジレンマを生む。なぜなら、高金利でインフレに対処しようとすれば、低金利で停滞した経済を刺激することが難しくなるからだ。オックスフォード・エコノミクスの日本分析責任者である永井滋人氏は、「ほとんどの人が、元々のアベノミクスはもはや機能しないと理解している」とコメントした。

疑問視される「高圧経済」論

同様に、高市首相は安倍元首相の「第二の矢」である財政出動を魔法の特効薬と見ている。高市首相は、多額の政府支出によって生み出される「高圧経済」が賃金を引き上げると主張する。

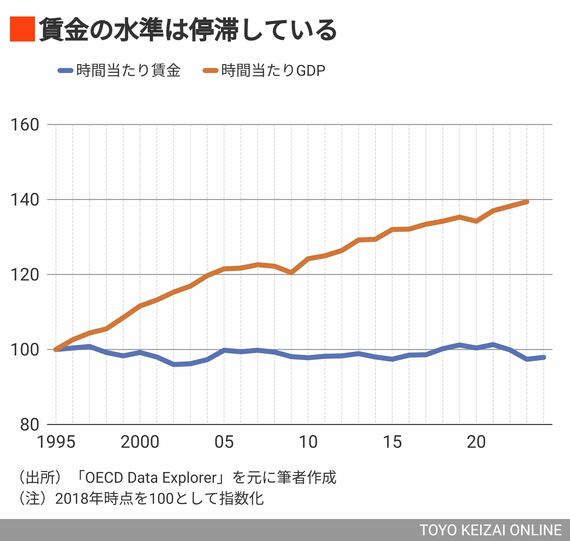

本当にそうだろうか? 長年にわたるこれほど多くの財政・金融刺激策にもかかわらず、労働時間あたりの生産高は伸びた。それなのに、なぜ実質賃金は1995年の水準より高くならないのだろうか。

さらに、高市首相は円安を擁護しつつ、それが高物価の主要な原因の一つであることを否定している。実際、21年以降の物価上昇の80%は、輸入依存度の高い食料品とエネルギーのカテゴリーからもたらされている。

それでも、高市首相の主要なアドバイザーの一人であるクレディ・アグリコルのチーフエコノミスト、会田卓司氏は、円安は経済に良いと断言している。「円安は悪いという敗北主義的な考え方になってしまっているが、それは大きな間違いだ。1ドル140円から150円台になれば、国内でのモノづくりが成り立つ。この為替水準は設備投資サイクルを押し上げる助けとなり、対米関税に対する緩衝材にもなる」と主張する。

これは、円安を誘導すれば、結果として輸出が急増し、それが投資の増加と賃金の上昇に波及するという、失敗に終わったアベノミクスの政策だ。高市首相が首相になって以来、円は対ドルで154円前後まで下落している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら