今回の艦の輸出は、輸出制限「5類型」の枠からは外れているのに、なぜ輸出できるのか。理由は、同志国との共同開発・生産の形を取れば海外に移転できるという「裏口と揶揄されることもあるスキーム」(元防衛省局長)があるためだ。高市政権下で「5類型」の撤廃が行われるのであれば、もはや“裏口”を使う必要はなくなる。直近の株式市場での評価は、そうした強烈な追い風を先読みしている。

暗く長かったトンネル

日本の防衛産業を取り巻く環境は近年劇変した。しかし、ほんの数年前までは業界は暗く長いトンネルの中にあった。

企業の防衛部門は「稼げないお荷物」とささやかれ、国の防衛予算がほぼ横ばいの中、販路は防衛省・自衛隊に限られて収益性が低かった。事業撤退も相次いだ。18年にはコマツが装輪装甲車開発を中止し、21年には住友重機械工業が機関銃生産から退いた。

輸出に抑制的な政策下で、国際市場で製品や営業力を磨く機会も乏しかった。10年代半ばからはアメリカ製装備品の購入が増え、予算が国内企業に回りにくくなった。

そうした状況が一変した契機が政策の急転換だった。

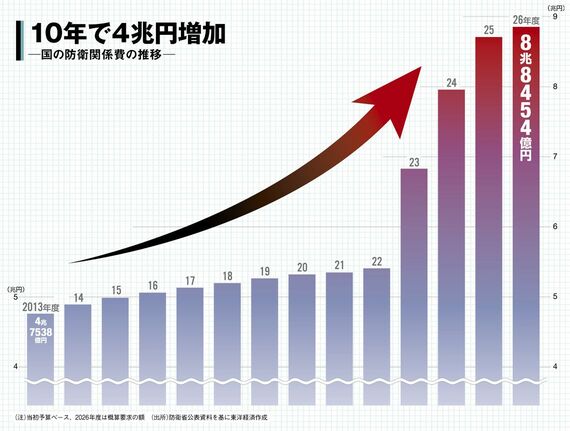

中国が海洋進出を強め、北朝鮮がミサイル発射を続ける中、22年にはロシアがウクライナに侵攻。危機感を強め国防費の拡大方針を決めるEU各国に続くかのように、日本政府も22年末、防衛費の急拡大を決定したのだ。長く続いた「GDP比1%程度」から「2%」へ「27年度」に引き上げるとした。23年度の防衛予算(当初予算ベース)は前年度比1.3倍の6.8兆円に拡大し、26年度には8.8兆円に上る見通しになっている。

これに伴い企業の国との契約額も強烈な伸びを見せる。契約額トップの三菱重工では、23年度の防衛装備庁との契約額(中央調達ベース)が前年度比4.6倍の1兆6803億円に急拡大した。恩恵は大企業以外にも及ぶ。例えば小銃を製造する豊和工業(愛知県)では25年3月期の営業利益が前期比3倍超になった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら