現地発レポート「近所にクマがいる日常に戸惑う日々」――秋田に暮らす人々が抱える不安と葛藤

海外出身者向けに情報発信をしている秋田県国際交流協会は9月末、サイトの「重要なお知らせ」にやさしい日本語で「クマに注意しましょう!」を掲載した。

「災害情報として『クマの情報も必要ではないか』という声が職場内で上がりました。秋田県の『クマダス』にたどり着くことができれば、あとはスマホでクマの情報を確認できるので」と協会の担当者は話す。

災害時などに支援や配慮を必要とする人は、クマ出没においても支援を必要とする。自治体には、情報にアクセスしづらい人や「自助」が困難な人がいるという視点も忘れないでほしいと願う。

「どう向き合えばいいのか」揺れる心

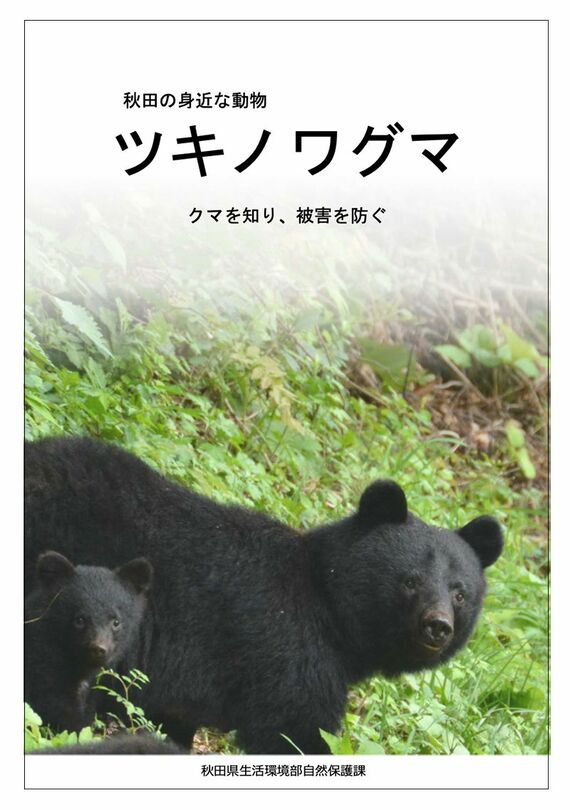

秋田県は公式サイト(ツキノワグマ情報 | 美の国あきたネット)などを通じて、県民にクマ対策を呼びかけている。

サイトではクマに会わないようにする対策、クマと会ったときの対策などを紹介。クマの生態を解説するガイドブックも「大人版」「子ども版」などをダウンロードできる。

生活圏にいつ現れるかわからないクマに、私は日々不安を感じている。けれど「これからどうすべきか」を語るときは気持ちが揺れる。「正解」がないからだ。

「一層の駆除を」という声、マタギに代表される秋田の狩猟文化を支えながら「クマとの共生」を模索しようとする声、クマが出没する根本的な原因を問う声――。「駆除」という対策にもさまざまな意見があり、考えさせられる。

秋田県によると、クマ出没が増えてきたのは2010年代からだ。なぜ増えたのかという問いに、県は公式サイトで次のように回答している。

「近年、人口減少や高齢化とともに人の生活圏が縮小したり、野山や農地など野外で活動する人数が減少したりしています。こうした人間活動の低下に伴い、クマの分布域が拡大しています。その結果、人とクマの生活空間が近接あるいは重複するようになっており、クマが出没しやすくなっていると考えられます」

クマ出没の増加は、私たちの社会の「選択の結果」でもあるという事実を受け止めて「これから」を考えなければならないと思う。私たちが長い年月をかけて選択してきたこと、あるいは切り捨てざるをえなかったことが、今につながっている。

一方で、クマによって命を奪われた人、深い傷を負った人、不安を抱えて暮らす人のことを考えると、目の前にある危機を早く取り除いてほしい、と思う自分がいる。

何が望ましいのか、どう向き合えばいいのか。ここで生きる当事者の一人として、明確な答えを出せずにいる。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら