「EF58形」長距離列車を牽引した電気機関車の軌跡 ブルトレから荷物列車まで、昭和の電化幹線を席巻

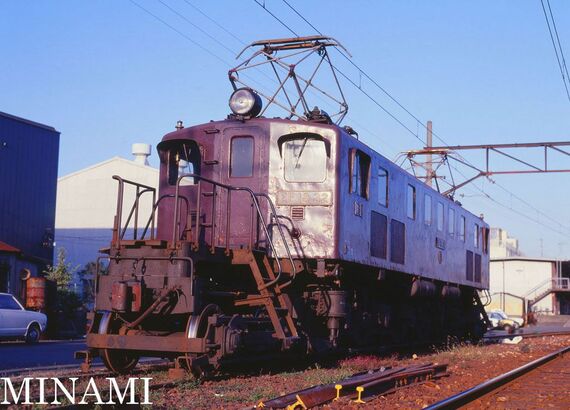

32~34号機は製造中であったものが完成前に貨物用機に変更され、歯車比の変更と死重を積載するなどして1951年に別の形式、EF18形として落成したのだ。EF18形の3両は浜松機関区に配属され貨物牽引などに従事し、晩年は藤枝駅などで入換用として用いられたが地味な存在に終始し、1979年には全機廃車、解体された。

「半流線形」で花形機に

半流線形車体のデザインの参考となったといわれるのは、1950年に登場したフランス国鉄の電気機関車、2D2-9100形だ。同機は急行用機関車の名機といわれ、スマートなボディに前面にはステンレス製の「ヒゲ」が付けられていて、旅客用としてのスピード感を表していた。

EF58形の半流線形車体もスピード感あふれるスタイリッシュなデザインで、前面には「ヒゲ」が取り付けられている。その形からしてフランス国鉄の電気機関車の影響を受けたと思われ、2D2-9100形は我が国のヨーロッパ鉄道ファンの間では「フランスのEF58」と呼ばれたほどだ。

誕生の過程では複雑な経緯を背負ったEF58形であるが、半流線形車体が登場した昭和20年代末から急行旅客用機関車として頭角を現し始め、特急、急行列車の先頭に立つようになった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら