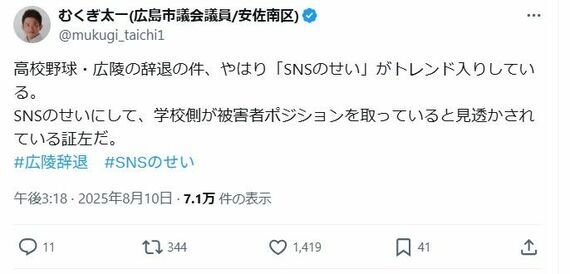

早速X(旧Twitter)では、「SNSのせい」がトレンド入りした。それを受けて、広島市議の椋木太一氏は、Xに「SNSのせいにして、学校側が被害者ポジションを取っていると見透かされている証左だ」と投稿。賛同する声が広がった。

なぜ運動部で「しごき」文化が残るのか

ネット上では「シンプルに犯罪では」「なぜ加害者ではなく被害者が転校に?」などの声も上がっている今回の事件。

まだ、詳細が定かでない部分もあるが、部員間の暴力事案と処分が行われたことは高校側も認めており、かつ野球部の指導体制について抜本的な見直しを図ることなどを配布資料に明記していたことから、相当深刻な問題があったことは疑いないだろう。

「私は、今般の事態を日本のスポーツ史上最大の危機と捉えています」――これは2013年に下村博文文部科学相(当時)が、柔道女子前代表監督らによる暴力行為問題を受けて出したメッセージであるが、10年以上も前に「日本のスポーツ史上最大の危機」と文科相をして言わしめた出来事を経ても、なぜ暴力を容認する文化が温存され続けるのだろうか。

スポーツの分野ではびこっている暴力やしごきは必ずと言っていいほど監督やコーチなどの指導者の言動を通じて、選手など下位の者に継承されていく。

とりわけチームスポーツでは、「呼吸を合わせる」という言葉に象徴的なように、身体を同調させることが非常に重要になる。これが連帯責任といったお馴染みの考え方と結び付き、独特の文化を形成する。

そこでは、選手は指導者に全幅の信頼を寄せ、絶対的に従うことが前提になっているため、体罰を含むその指導方針をすべて肯定的に受容する傾向が生じる。特に過去の勝率など実績がある指導者ほどそうなる傾向が強い。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら