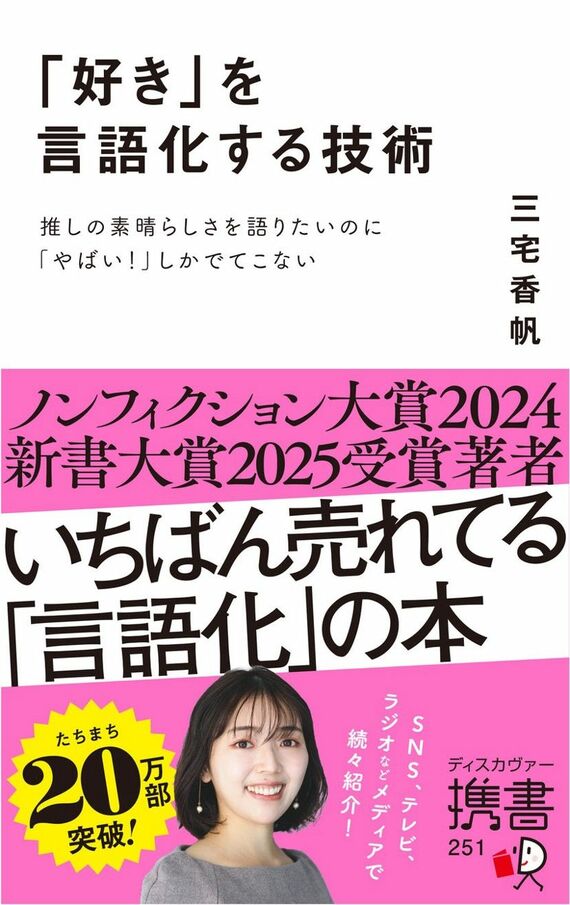

《AI時代に響く営業術》書籍PRのプロと文芸評論家・三宅香帆さんが語る。相手の心に"刺さる"伝え方、「定型崩し」と言語化の極意

三宅:クリシェは相手に何かを伝えて心を動かしたいとき、敵になる存在だと思っているのですが、たしかに仕事の中にもクリシェ的なものってありますよね。みんながなんとなくやっているから、とりあえずやっているけれど、本当に効果あるのかな? という。思考停止状態。

黒田:みんなと同じことするのって、行列の最後に並ぶようなものだと思うんです。僕は、なんとか人と違うことをして、"割り込み"できないか考えるんですよね。

三宅さんの本を読んで感動したのは、好きなモノを発信するときに一番重要なのは「自分の言葉をつくること」だという話でした。そのためにやっぱり一番大事なのが、先ほど話した「相手の心を動かす3つのポイント」なんですよね。

三宅:そうなんです。こちらの言っている内容が嘘ではなくても、「とりあえずこう言っておこう」という言葉って、相手に聞き流されてしまう気がするんですよ。

反対に「この人、本当にそう思っているんだ」と相手に伝わる言葉は、やっぱり耳に留まる。本も同じで、目に留まる。「本当にそう思っているんだ」といかに伝えるか、が重要なんだと思います。

黒田:これこそ、今のビジネスパーソンに伝えなきゃいけないことじゃないですかね。商品やサービスを説明するときにそれっぽく言っているだけだど見透かされてしまう。

三宅:それっぽいメールって今、AIでいくらでも量産できますよね。そうじゃない方法が、これからは目立ってくるんじゃないかな。自分の言葉でPRしたり講演したり、メールを打ったりできる人は、これから目立つと思っています。

黒田:AIが進化する今だからこそ、それっぽい言葉ではなく「自分の言葉をつくる」重要性ですね。本当にそう思います。

書店が"映えスポット"になってほしい

黒田:僕のPRの仕事って、言ってみればメディアと編集者と著者をつなげる仕事なんですね。それを飛び越えて今、考えているのは、編集者と書店とをつなげることはできないかな、ということなんです。

書店の方々って、営業や販売の人たちと話すことはあっても、意外と編集者と会うことは少ないんですよね。編集者たちのクリエイティブな部分が書店に反映されるといいな、と思っていて。

三宅:確かに。選書もそうなんですけど、それとは別に私がいつも思うのが、書店が、もっと"映えスポット"になってほしい、写真を撮りたくなるようなスポットになってほしい、ということですね。

YouTubeをやっていると分かるのですが、画面の後ろに本棚がある動画って、再生されやすいんですよ。サムネイルでも、後ろに本棚があると良い。

今の若い子ってみんな、ディズニーランドだってUSJだって、1万円以上払って写真を撮りに行くようなところがあるじゃないですか。おしゃれなカフェも同じ。そうであれば、書店なんて本がいっぱいあって、絶対"映える"と思うんです。

黒田:本当にそうですね!

三宅:もちろん"デジタル万引き"の問題もあるので、写真を撮っちゃいけないルールがあるのも分かります。でもやっぱり、本好きの人しか行かない場所になっているのはもったいない。おしゃれな雑誌があるわけだから、写真を撮る場所として書店に行くというのも、全然アリなのになあ、って。

黒田:フォトスポットのあるおしゃれな書店、いいですね。海外の人にも、書店で"映える"写真を撮りたい、というニーズがあるような気がします。

三宅:確かに私も海外に行ったら、美しい図書館とか美しい書店とか、写真を撮りに行っているんですよね。

だからなんか、今の現状がもったいないな、と思っていて。誰かそういうのをやりたい人がいたら声をかけてほしいです。

黒田:できるかもしれませんね。今、本屋さんから足が遠のいている人たちに「書店に行く」理由を作ってあげることで、まだまだ本の世界を盛り上げる可能性はありそうな気がします。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら