「パンダ見たいなら中国に来るべき」との声も…。返還続く《日本暮らしのパンダ》。私たちの愛する「白黒のモフモフ」は、いつ日本に戻るのか?

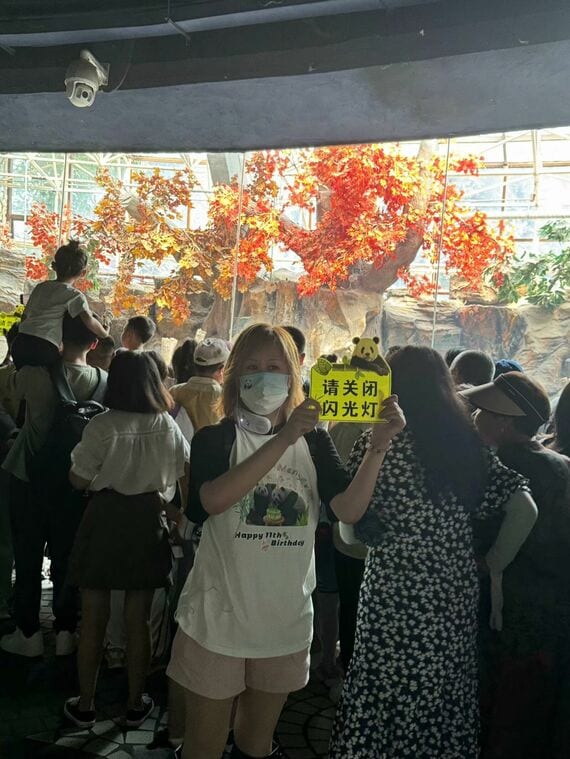

週末になると、由佳さんは仲間とともに北京動物園を訪れ、パンダ観賞のマナーを来園者に呼びかけている。パンダは視力が弱く、音に敏感なため、大声やフラッシュ撮影、餌の投げ込みは大きなストレスとなる。そうした行為を目にすると、ボランティアたちはその場で注意を促し、パンダが安心して過ごせる環境づくりに努めている。

現在、由佳さんが心配しているのは、萌大が最近体調不良になったことだ。約3カ月間、観客の前に姿を見せていない。「彼が健康で幸せでいられますように」と彼女は祈っている。

日本が引き続きパンダの貸与を希望していることについて、由佳さんはこう語る。「個人的な意見だけれど、日本に行けばパンダはきっと丁寧にケアしてもらえると思う。日本人は心からパンダを愛しているし、パンダファンの質も高い。飼育環境も医療体制も世界トップレベル。自然保護への意識も高く、中国人として学ぶべき点が多い」。

「北京パンダ萌大ファン後援団」の活動を見て思う。パンダは人間と同じく、「みんなちがって、みんないい」。パンダにどのような眼差しを向け、いかなる行動を取るのか——それは、その社会における人間の資質と文明の成熟度を映し出す鏡なのかもしれない。

私の記憶の中で、最も愛おしいパンダ

「巴斯(バス)」という名のメスのパンダは、私の故郷・福州市の都市伝説ともいえる存在だ。

1990年代後半、福州市動物園のパンダセンターで、所長の陳玉村さんに取材する機会を得た。彼は「パンダのお父さん」と呼ばれ、30年以上にわたり巴斯のそばで寄り添ってきた人物だ。

取材の途中、私は巴斯と至近距離で対面した。穏やかに座るその姿は、人間にすっかり馴染み、まるで大人の対話を静かに見守っているかのようだった。その眼差しに、私は愛しさを覚えた……その後、巴斯の足跡を追い続けてきた。

巴斯、その名は、四川省・宝興県の巴斯川に由来する。1980年に生まれ、1984年、飢えに苦しんで山を下りた彼女は、村人の手によって救助された。その年、陳玉村さんが国家林業局に赴き、申請の末、巴斯は福州へと迎えられた。

福州市動物園で、巴斯は驚くべき運動神経を発揮するようになった。自転車に乗り、フープを打ち、ウエイトを持ち上げ……まるでアスリートのような才能を見せてくれた。

1990年、巴斯はアジア競技大会のマスコットキャラクターに選ばれた。1991年の中央テレビの春節聯歓晩会(中国版の紅白歌合戦)では、巧みなパフォーマンスを披露し、「スターパンダ」となった。その後、全国各地のファンに会うために訪問ツアーを行い、この活動は10年にわたって続けられた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら