日本の餃子が世界で愛されるようになった理由とは? カンヌライオンズで注目を集めた「日本食のクリエイティビティの秘密」

森:はい。私たち味の素は、日本発祥の食品会社として、松嶋シェフがおっしゃったことと同様に、単に日本の料理を海外に届けるだけではなく、それぞれの国で地域に根ざした食文化を創造することに挑戦しています。

具体的には、各地域で人々が日常的にどのような食生活をしているかを丁寧に観察することから始め、その味を分析し製品に落とし込んでいます。開発は各国で行うのですが、そのときに活用するが当社独自の「おいしさ設計技術Ⓡ」です。それぞれの国の料理の「おいしさのルーツ」を探り、その本質を製品として再現します。この「おいしさ設計技術Ⓡ」は、味だけが対象ではありません。香り、風味、食感といった要素も含めて総合的に「おいしさ」を再現します。

私たちはこうした要素すべてが大事だと考えています。また、おいしさだけでなく、私たちは食品会社として「地域の持続可能性」も重視しています。地域の農業にも貢献することや、フードロスを極力抑える製造方法にも工夫することで、人にも社会にも地球にも良いことすべてを実践することに取り組んでいます。もう一つ重要なのが「調理の時間短縮」です。私たち日本人は常に時間に追われていますから、味や品質を損なうことなく、調理時間を短縮できるような製品を開発しています。この「時間効率」もまた、最終的にお客様に提供する価値の1つだと考えています。

本田:なるほど、まさに味の素独自の技術ですよね。

森: そうです。私たちが独自に開発してきた技術ですね。

「日本食のクリエイティビティ」とは?

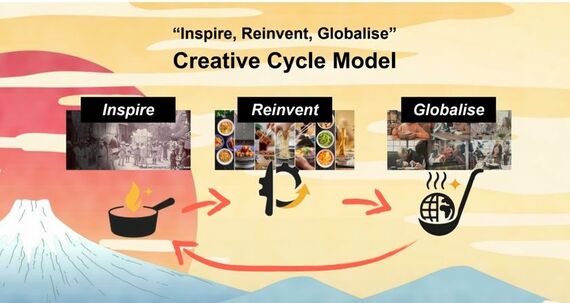

本田: 森さん、ありがとうございました。 それでは、いよいよお楽しみのパート、「日本食のクリエイティビティ」に入っていきましょう。最初にご紹介したいのが、こちらのモデルです。これは「Inspire(着想)」「Reinvent(再構築)」「Globalise(グローバル化)」という、日本食の「創造的循環モデル(Creative Cycle Model)」を示したものです。

ご存じの通り、日本は島国です。長い歴史の中で、私たちは世界中の食文化からインスピレーションを得てきました。そして、単にそれを模倣するのではなく、日本風に大胆にアレンジし直して、再び世界に送り出してきたのです。例として1つの食べ物を取り上げましょう。きっと皆さんも大好きだと思います……そう、ラーメンです! ラーメンが好きな方? ほとんど全員ですね(笑)。ありがとうございます。

では、ラーメンを使ってこのモデルを説明しましょう。まずは「Inspire(着想)」。1800年代後半、中国からの移民が日本に「拉麺(ラーミエン)」を持ち込みました。そこからすべてが始まったんです。つまり、ラーメンはもともと中国料理にインスパイアされたものなんですね。

次にReinvent(再構築)。1950年代から、日本にラーメンの熱狂が起こりました。たとえば、東京、札幌、博多といった都市ごとのバリエーション。味でも、味噌、豚骨、さらにはカレーラーメンまで。太麺、細麺、トッピングもとにかく多種多様。つまり、日本流のアレンジがあらゆる面に施されたのです。味、見た目、その提供の仕方まで。正直、日本人でもどれだけの種類のラーメンが存在するのか、分かっていないと思いますよ。森さん、ラーメンの種類って何種類くらいありますかね?

森: 難しい質問ですね(笑)。何千種類とあるんじゃないですか?

無料会員登録はこちら

ログインはこちら