鴻海・劉CEOがCOMPUTEXの基調講演で明かした「スマート化構想」と、エヌビディアCEOと温めていた「AIファクトリー」構想の中身

具体的な事例も提示。生成AIを活用し、「脳」を持つ次世代ロボット開発を進めていると説明した。一部の工場ではロボットAI技術を大規模に導入し、不良品の発見や生産設備のメンテナンスなどの日常業務の8割を自動で処理できるようにし、従業員が複雑な2割の業務に集中できるようになっていると語った。裏を返せば、人間の仕事は完全に奪われないともいえる。

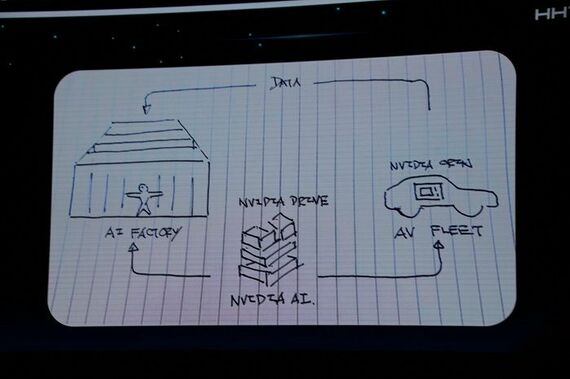

また工場のAIは学習と適応を繰り返し、生産プロセスを調整する能力を持つことから、生産にかかる時間を10%以上短縮できたとアピール。このような工場を世界各地に広げるべく、エヌビディアのプラットフォームも活用し、ロボットの「脳」を訓練した後に生産ラインに投入していくと話した。

一見、鴻海の社内変革やコスト削減について説明しているようだが、劉CEOは「社会構造の転換を解決する新たなアプローチである」と強調する。というのも、経済成長が世界各国で続く中、先進国を中心に単純作業者や工場労働者などが不足しており、その突破口になるからだ。すでに進められてきた生産の自動化以上の効果を見込む。

従来は現場労働者の不足に対して、製造業は他国への生産拠点移設や外国人労働者の受け入れで対応してきた。それが不要になれば、貿易構造や移民の流れの変化につながる。劉CEOのAIスマートファクトリーの取り組み発表は、サプライチェーン再編の動向を心配する顧客企業や貿易赤字の是正に躍起なトランプ政権への間接的なアピールにもつながっているように見える。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら