「自分もいつかは死ぬのだから」親の認知症で資産凍結!?「ウチは大丈夫」が招くマイナス相続の罠と相続税爆弾

事実、高齢者の5人に1人は認知症を患っているというデータもあるようだ。著者が浴風会病院認知症疾患医療センター長の古田伸夫医師に取材をしたところ、次のような答えが返ってきたというのだ。

しかも、このたんぱく質の蓄積は、発症の約20年前から始まっているのだそうだ。認知症は、怠惰な生活を送っている人がかかると思われがちかもしれないが、決してそうではないのである。

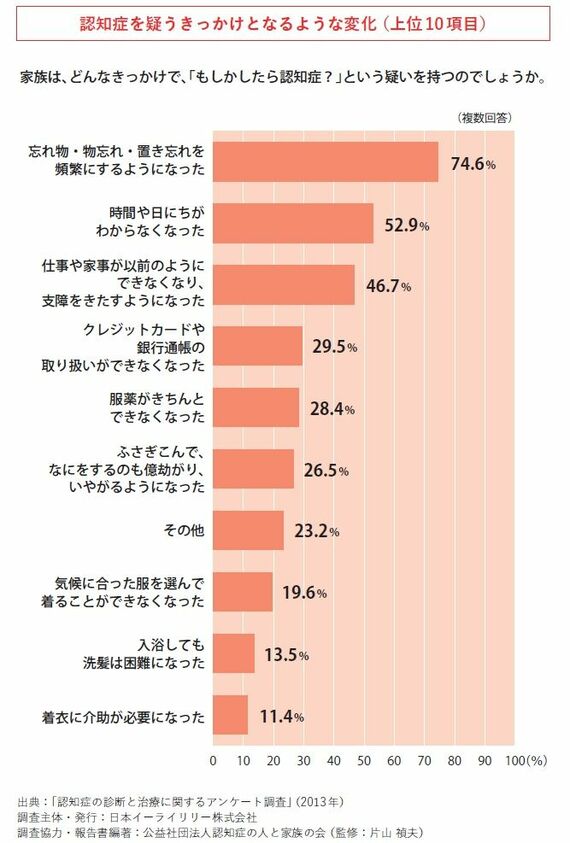

したがって、親が老いてきたら、子どもはできる限り早い段階で「認知症の可能性はゼロではない」と考え、親の日常をしっかり観察する必要があるのだ。

早め早めの対策が重要

覚えておいたほうがいいのは、親が認知症であることが判明すると、金融機関は取引に応じなくなるケースがあるということだ。たとえば著者の父親が認知症になったことで、父親の定期預金や貸金庫の解約はできなくなったという。相続人に認知症の親がいれば、遺産相続もスムーズには前に進まなくなるようだ。

親しか知らない「情報」も、親が認知症や重病を患えばお手上げ状態になってしまうということ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら