少子化進む人口大国・中国 合計特殊出生率は日本以下に・・・ 孫の幼稚園と習い事で「月11万円超」も? 中国国民が話す「少子化の実態」とは

教育費の捻出を懸念する声もある。「住宅ローンや子どもの習い事にかかる費用など、若者世代にとっては経済的な負担が非常に大きい。皆が子どもの教育を非常に重視しているが、十分な経済的基盤がなければ、次の世代によい成長環境を提供するのは難しい」(30歳既婚男性、会社員)。

マスコミ業界で働く20代の女性は、地域文化と社会階層で出産に対する考え方が異なると分析する。「私の周りのほとんどの女性は子どもを産みたいとは思っている。自分の職場は『体制内』(政府機関)なので、結婚や出産を重視する傾向がある。『体制外』で働いている友人たちは、さらに自由な考え方を持つ。私の実家がある山東省は、儒教の発祥地ということもあり、子供を産むのは当たり前のこととされている」。

政府の少子化対策は効果が限定的

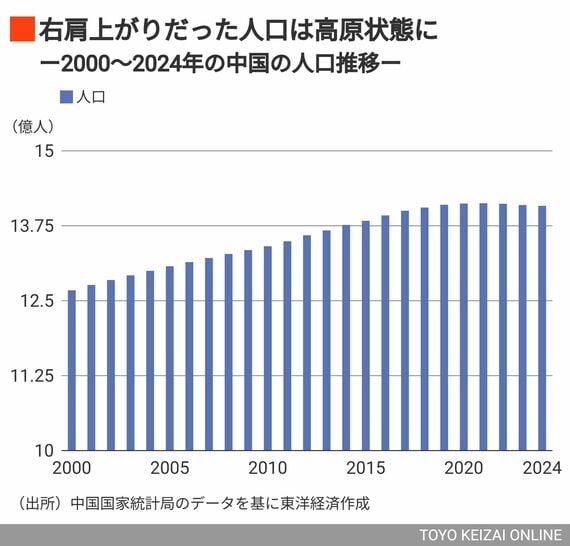

2025年1月17日に中国国家統計局が発表したデータによると、2024年末の人口は14億82万8000人で、前年末より139万人減少した。2024年は中国で縁起がよいとされる「辰年」で、この年に子供を産もうとする若者が多いため、出生数は前年比52万人増加の954万人だった。ただし、「辰年ブースト」が剥落した2025年以降は、出生数は一転して減少に陥ると考えられる。

中国政府も手をこまねいてきたわけではない。これまでにいくつかの少子化対策を導入してきた。近年、多くの地域では法定産休(98日)を60日ほど延長することが認められるようになり、年間で158日以上の産休が取得可能だ。医療保険の適用拡大にも取り組んでおり、自営業者やパートタイマーや農民工も出産保険の対象とするよう指導されている。2023年から3歳以下の乳幼児の養育費に関する個人所得税の特別控除額は、月額1000元(約1万9500円)だったのが2倍に引き上げられた。

しかし、残念ながら、その効果は限定的だったと言わざるをえない。2024年時点では26の省が出産補助政策を打ち出し、最高で2万元の補助金を支給しているが、これらの政策が若者の出産意欲を効果的に喚起できていないことはデータが明らかにしている。国家衛生健康委員会の調査報告によると、2024年における20〜35歳の若年層のうち、「出産を当面考えていない」と答えた人は45.7%に達し、2020年と比べて12.3%増加した。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら