スマホじゃなくて「あえて紙?」 東大生が《紙の日記》にこだわる深い理由 勉強ができる要因はここにあった!

また、問題を解いた後や、模試を受けた後でも同様です。自分がその問題を解いて感じたことや、模試を受けて失敗したと思ったこと、うまくいかなかったポイントなどをまとめて紙に書いているのです。これだけデジタルが発達していても、これらを紙に書いてまとめているわけです。

後から見返すために作っているのではない

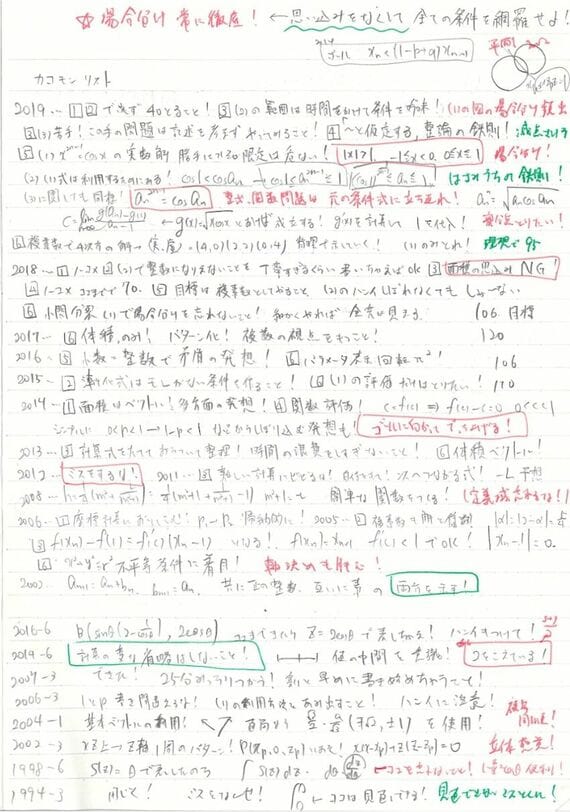

これは、東大生が実際に東大の過去問を解きながら1年ずつその年の感想を書いた手帳です。このように、頭の中を整理するために紙にアウトプットをしていたわけです。

※外部配信先では画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

重要なのは、これらが「後から見返すために」作っているわけではないという点です。基本的に、手帳もノートも、後から復習するために書くというイメージがあるかもしれませんが、本当の目的はそこではありません。

紙に書く最大の意味は、今この瞬間、頭の中にあるものを“見える化”することにあります。人の思考というのは、脳の中だけで考えていると、ぐるぐるとループしてしまうことがよくあります。

「なんかモヤモヤする」

「やったことがあるのに、なぜか理解できていない気がする」

「今日は勉強したはずなのに、不安が残る」

そんなときこそ、紙に書いてみるのです。不思議なもので、そうやって書いてみると、「自分の中にあった“もやもや”」が、少しずつ言語化されていきます。自分でもわかっていなかったことが、ペンを持って紙に「書く」という行為を通して、言語化できるようになっていくのです。

「できなかった理由は、そもそも定義があいまいだったからだ」

「問題の読み間違い、自分は結構多いかもしれない。知らず知らずのうちに、焦っているのかも」

「自分は思っていたより、割と頑張れているのかもしれない」

こうした“気づき”は、紙に書いている最中に突然浮かんでくるものです。つまり、紙に書く時間自体が、「思考を深めるための時間」になっているのです。言語化することで、内省ができるようになるわけです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら