昭和は御法度で、令和は推奨? 激変する「社内恋愛」事情…ノジマの“NOJIKON”などに見る、企業主導の社内婚活イベントの狙いとは

ただし、極秘の社内恋愛を経て社内結婚するケースは、頻繁にありました。国立社会保障・人口問題研究所「結婚と出産に関する全国調査」によると、日本で恋愛結婚の数がお見合い結婚を上回ったのは1965年頃。以降は長い間、配偶者と知り合うきっかけは「職場や仕事で」が最多でした。

当時、男性が総合職として中心的に働き、女性は一般職として補助的に働きました。女性は、高卒・短大卒で20歳前後に入社し、数年間働くうちに社内で配偶者を見つけて、結婚したら退職するという慣習でした。「寿退職」「腰掛け」「クリスマスケーキ(25を過ぎると売れ行きが落ちる)」といった差別的なことが平然と言われました。

「会社は、表向きは社内恋愛を禁止しながら、一般職の女性には隠密裏に社内恋愛し、社内結婚で退職してもらうことを強く望んでいました。今から思うと、会社のやっていることは矛盾しているし、ずいぶん身勝手ですよね」(S氏)

禁止から容認、そして放置へ

この状況が大きく変わり始めたのは、1990年代半ばです。当時、職場でOA化が進み、それまで一般職が担当していた定型業務が激減しました。バブル崩壊による経営状態の悪化もあって、一般職の採用を減らしたり、一般職を廃止して総合職に一本化したりする企業が続出しました。

2000年以降インターネットやSNSが普及すると、出会いアプリなどを通してパートナーを探すことが増えてきました。2020年からのコロナ禍では、在宅勤務などで社員同士がリアルに交流する機会が減り、この傾向に拍車がかかりました。

こうした企業と社会の変化によって、総合職の男性と一般職の女性が社内恋愛・社内結婚するという昭和の慣習は、ほぼなくなりました。

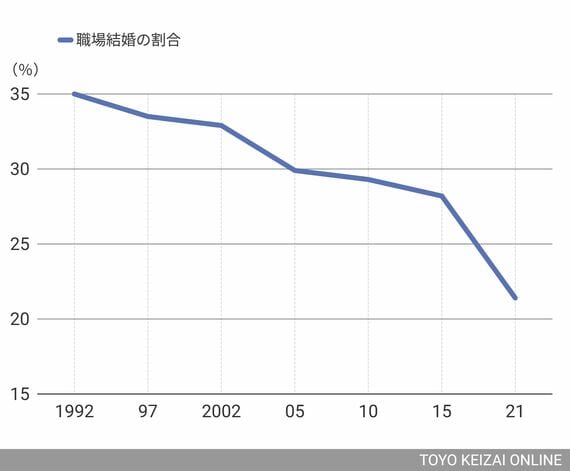

「結婚と出産に関する全国調査」によると、配偶者と出会うきっかけで「職場や仕事で」が1992年に35%だったのが、2018年7月~2021年6月に結婚した夫婦では21.4%に減っています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら