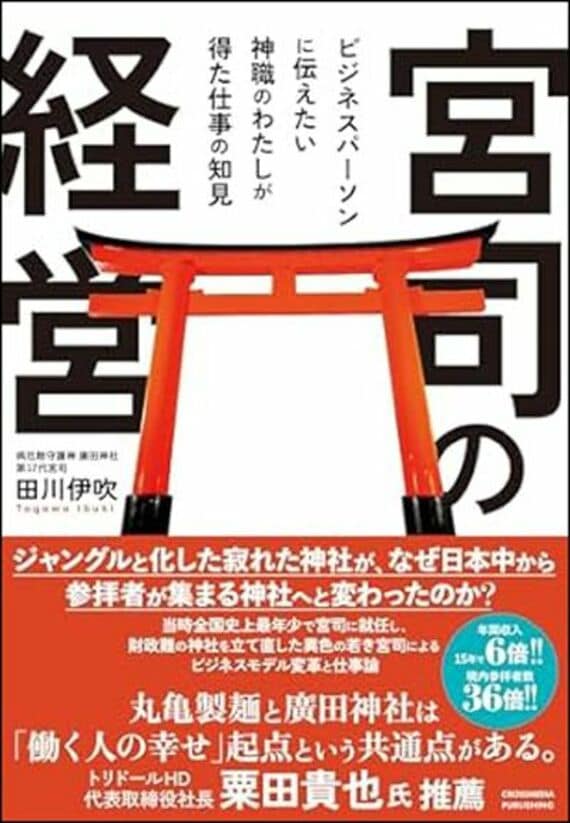

賽銭だけでは生きていかれない!寂れた地方の神社を復活させた宮司の「境内のSNSライブ配信」原点は"地域の人たちとのつながり"だった

このほかにも新しいお守りをつくったり、お祭りを新たな形で復活したり、廣田神社として新しく始めたことはたくさんあります。ただ、どれも私が一からつくりあげたものではありません。

伝統を守るために革新を加える

ライブ配信は、SNSという新しいメディアを使ってはいますが、その内容は昔から宮司が仕事として行ってきたこと、神社に受け継がれてきたものを見せているだけです。

また、金魚ねぶたも地域で長く親しまれてきた文化で、昔からあったものです。それを支援の集める方法や見せ方を新しくして、リブランディングしたことで、魅力を再発見してもらうことができました。

時代によって流行が変わり、文明が発達しても、「人々が神様に祈り、感謝する場所」という神社の役割は昔と変わりません。そこで働く神職の仕事も同じです。

一方で、神社を守っていくには未来に目を向けて、今できることを探して、実践していくのも大切でしょう。

私の場合は、「できるだけ早く新型コロナウイルスの流行がおさまってほしい」「コロナ禍で不安になっている人々を元気づけたい」「ふるさとの文化を守って地域に貢献したい」という未来への思いがあって、そこから廣田神社として何ができるかを考えた結果が、SNSのライブ配信や、クラウドファンディングを活用した金魚ねぶた献灯祭となったのです。

「伝統を守るために、そこに革新を加える」。それが今を生きる私たちだからこそできることだと考えています。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら