では、アルコールにはどんなプラスの効果があるというのか。

たとえば、「酒をまったく飲まない人よりも、適量飲酒を習慣にしている人のほうが死亡率が低い」という研究報告があります。

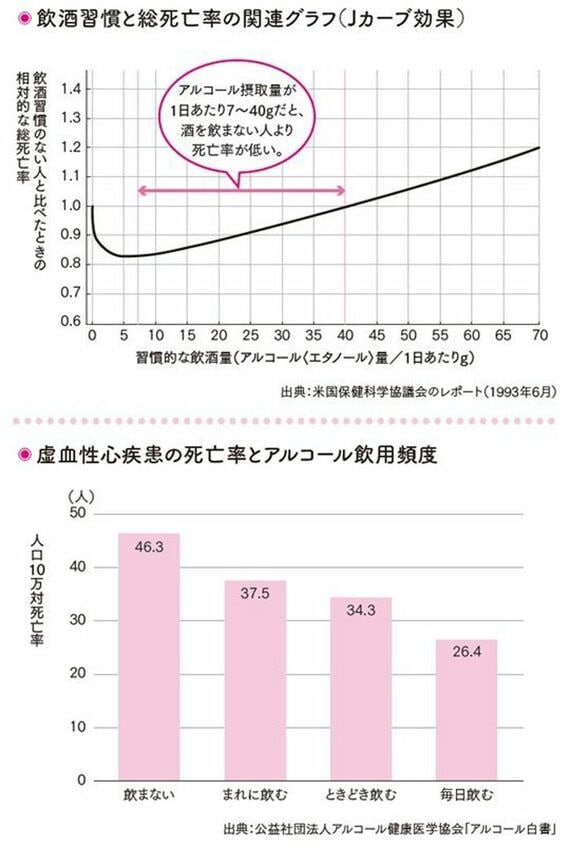

この研究は、死亡率を縦軸、飲酒量を横軸にしたグラフの形状が「J」に似ていることから、「Jカーブ効果」と呼ばれています(グラフ参照)。グラフで明らかなように、アルコール摂取量が1日あたり7~40gの場合、酒を飲まない人よりも死亡率が低く、より長生きということになるわけです。

死亡率が下がる理由は、適度な飲酒が血行を促して、動脈硬化予防につながるためと考えられています。実際、適量の飲酒によって心筋梗塞などの虚血性心疾患や脳梗塞などの脳血管疾患が抑制されることも報告されているのです。

また、適量の飲酒が血糖値の上昇を抑えて糖尿病の予防につながるということも定説になっていますし、適量の飲酒が脂肪肝や肥満の改善に効果的であることも報告されています。肝臓がアルコールを分解する際に肝臓内の糖が消費され、その糖の減少によって体内に蓄積した中性脂肪が減ることが分かっているのです。

アルコール「適量」のさまざまな見解

ところが、最近、このJカーブに異論を唱える研究結果が示されました。2018年、英国の権威ある医学雑誌Lancet(ランセット)に「酒は少量でもリスクがある」と論文が発表されたのです。飲酒される方々が混乱してしまわないよう、日本人での研究も含め、2024年厚生労働省が「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を作成したのです。ここでは、「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」として1日男性40g以上、女性20g以上との表現を使っています。

この1日男性40g以下を適量とするのかは、まだ議論する余地がありますが、厚生労働省の見解をいい意味で捉えれば、40g以下であれば健康被害は起らないのでは、と考えたくなります。私は「酒は百薬の長」であってほしいのですが。長い歴史を持つ「Jカーブ効果」を簡単に否定しなくともいいのではと思います。

「Jカーブ効果」では、1日あたりの純アルコール摂取量7~40gが「体にいい」とされています。純アルコール40gは、ビールなら中瓶2本(中ジョッキ2杯分)、日本酒なら2合、ワインならグラス3杯、ウイスキーならダブル2杯、焼酎は水割り2杯、350㎖の缶酎ハイ(7%)なら2本分(サワーをジョッキ2杯分)に相当することになります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら