吉祥寺が「インディーゲームの街」になった瞬間 2025年で3回目となる街ぐるみのインディーゲームイベントが開催

インディーゲームは「独立した個人や小規模チームが制作するゲーム」と説明されるし、東洋経済オンラインでも筆者はそう書いている。これは間違ってはいないだろうが、インディーゲームのすべてをカバーできる定義にはならない。

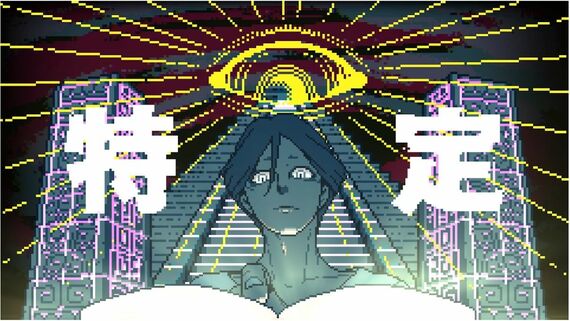

TOKYO INDIE GAMES SUMMITを見ても、サイゲームスやバンダイナムコエンターテインメントのような大手ゲーム会社がスポンサーになっているし、ブースも出している。また、昨今は大手出版社がゲームパブリッシング部門を手掛けており、集英社ゲームズから発売されたインディーゲーム『都市伝説解体センター』は10万本を超えるヒットを記録している。

さらには大手のゲーム開発会社が「社内インディー」などと名乗って作品を展開するケースもあったし、一方で本当に個人で小規模にゲーム開発をしている人もいたりと、かなり幅が広いといえる。

ゆえに筆者は「インディーゲームとはなんぞや」といった話をするつもりはなく、あくまでインディーゲームのひとつの側面としてこういうものがあるのではないか、という話をするつもりであるのでご理解いただきたい。

前置きが長くなったが、こういった状況においてインディーゲームらしさとは何かを考えるのであれば、それは多かれ少なかれ美しいアマチュアリズム、つまりゲーム愛好家としての精神があり、同時にビジネスとしての視点も持ち合わせていることではないだろうか。

自分で舵をとって芸術作品を作り、それを売る魅力

インディーゲームを制作している人のなかには「売れなくてもいい」と断言する人もいなくはないのだが、ゲーム開発には数年単位の膨大な時間がかかるためそれなりの売り上げがあったほうがよいだろう。何より、ゲームはプレイする人がいなければ魅力が発揮されにくい遊びでもあるし、環境も整って昔より自作ゲームを売りやすくなった。

とはいえ、ただ単にビジネスのためにゲーム開発をするのであれば、ゲーム会社に就職したほうが無難である。しかし、ビデオゲームのような芸術の分野において話はそう簡単ではない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら