ソフトバンク"脳細胞"を活用する異例の取り組み 次世代のAIとして2050年の実用化を目指す

学習らしき反応は確認されているが、本格的な性能を引き出すにはさらに培養技術や刺激の方法を洗練させる必要がある。仮にこのオルガノイドを人間の脳並みに成熟させ、20W程度の電力で膨大な情報処理を行えるようになれば、スーパーコンピューターや大規模AIが抱える電力・規模の制約を緩和できるかもしれないが、そのハードルは依然として高い。

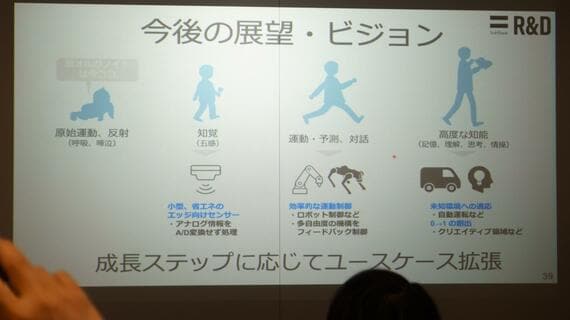

脳細胞が変える未来像

ソフトバンクは2030年頃までに小型・省エネセンサーとしての応用を目指し、2040年頃にはロボット制御や複雑な運動タスクへ拡張、さらに2050年以降は自動運転やクリエイティブ領域など、高度な判断が必要な分野へ展開するロードマップを描いている。

開発にあたっては、オルガノイドの成熟や大量生産技術、学習アルゴリズムとの接続インターフェースの改良が欠かせず、また倫理面や規制面の整理も必要になるだろう。

もしこのBPUが実用化されれば、自律型ロボットがわずかな電力で高度な推論を行ったり、大量のデータを前提としない学習手法が普及したりと、従来のAI・コンピューターの常識を大きく変える可能性がある。たとえば省エネの自動運転技術や、複雑な環境下での高速な意思決定を実現するロボティクスなど、産業界にもインパクトが広がるだろう。

現行の半導体技術では、大規模なデータと電力を要するのがAIの常識だが、脳細胞を使うBPUであれば、はるかに少ない電力で未知の環境に適応できる“脳の学習特性”を取り込める可能性がある。未知の環境を瞬時に学習し、省エネで動作するデバイスをつくれるかどうか――ここに次世代コンピューティングの大きな可能性がかかっている。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら