「移民」「外国人」と聞けば嫌悪感を抱く日本人の本性 「アジア人」と自覚すればつまらない感情は消え去る

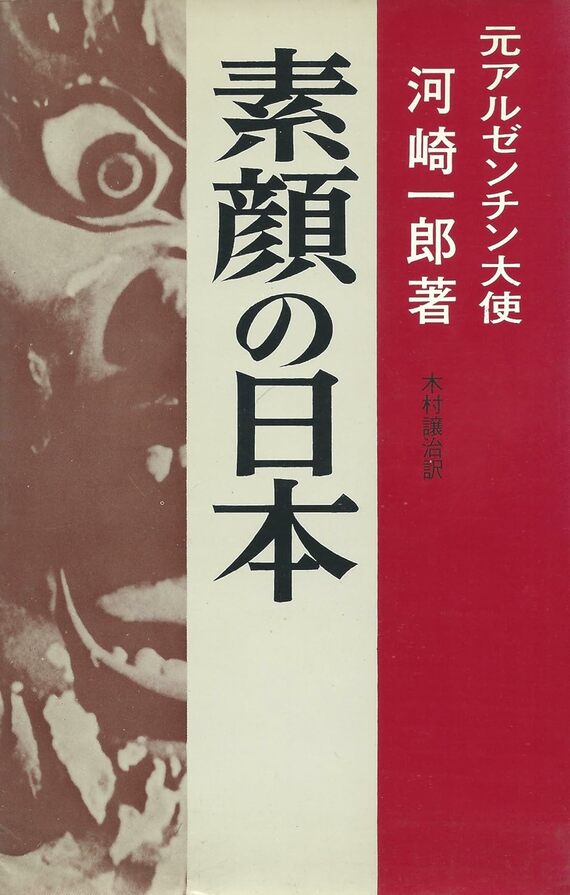

1969年に日本のアルゼンチン大使が『素顔の日本』という書物を日本で出版して大きなスキャンダルとなり、結局、外務省を辞めざるをえなくなるという事件があった。時は昭和元禄といわれる時代で、10%台の経済成長で日本が潤い始めていたころだった。

1970年の大阪万博を迎える前の年であり、日本人が欧米人の生活水準に近付き、少々自信過剰になり始めていたときだ。この大使は河崎一郎氏。彼は、国際人を目指して自身満々の日本人を徹底的に揶揄し、欧米人から見た日本人の滑稽さをおもしろおかしく描き出したのである。

日本外交官が描写した半世紀前の日本人

とりわけ話題になったのは以下の文章である。

確かにこれはひどい表現である。自己卑下をするにも、限度というものがある。ピグミー族やホッテントット族に対する見方も人種差別そのものである。これが英文(英文タイトル『Japan Unmasked』)で書かれ、海外の日本紹介に使われるのではたまらない。

外務省が怒るのは当然かもしれない。とはいえ、西欧人種を優れた見本と崇め、それと比べ、ガマの油と同じく己の醜さに汗をたれるという自身の醜さのほうを疑うべきだったかもしれない。万博を前にし、国際社会へ雄飛しようとする日本人にショックを与えたことは間違いない。

しかし、経済成長に沸き立つ日本人はこんな表現にびくともせず、国際社会の荒波に飛び出したのも事実だ。なんとこの書物は重版を重ね、読まれ続けたのである。自国民への批判を笑い飛ばせるほどの余裕と自信が日本人にはあったのである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら