20年前の3倍「家で看取る」医療を選んだ妻の想い 最期は自宅で…「在宅医療」の中身と費用を解説

山中さんは、在宅医療で欠かせないのは医療以外の環境を整えること、特に介護職との連携が重要だと考えている。「本人が動ける時期から医療・介護サービスが入ると、結果として家で看取ることができるケースが多い」と言う。

家族がいなければ在宅医療を受けられない、というものでもない。

実際、しろひげ在宅診療所が診ている患者の2割ほどが、独居だ。山中さんは「独居で認知症の人でも、経済的に困難を抱える人でも、地域の医療・介護サービスが整っていれば、在宅で治療を続けることは可能」と断言する。

在宅医療はどうやって受ければいいか

在宅医療は、24時間体制などの要件を満たす「在宅療養支援診療所」というところが主に行っている。

希望する場合は、本人が入院中なら病院の「医療相談室」「地域連携室」のような部署に相談するとよい。自治体にある「地域包括支援センター」などでも診療所の情報が入手できる。

在宅に対応するのは、原則として、患者宅から16km以内の医療機関なので、ヘルパーやケアマネージャーなど、介護職の知り合いが近隣にいれば聞いてみてもよいし、「地域の在宅診療所に飛び込みで相談に行き、話を聞いてから決めるのもいいと思います」(山中さん)。

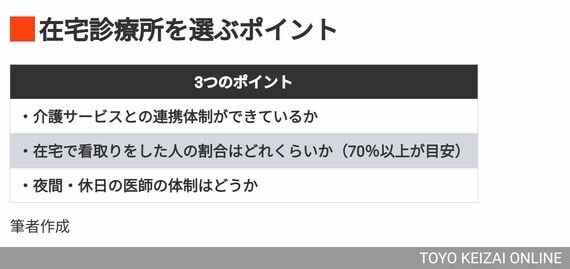

山中さんによると、在宅診療をやっている医療機関を選ぶポイントは次の通りだ。

厚生労働省の推計によると、在宅医療を受ける人の数は増加しており、2023年は1日23万9000人で、2005年の3倍を超えた。対応する医療機関も増えたからこそ、納得のいく在宅医療を受けられるかが、大きなポイントとなる。

自宅で夫を看取った日のことを、松村さんが振り返る。

「娘と孫も集まるなか、夜11時ごろ、普通ではない状況になったので診療所に電話しました。そのときスタッフからかけていただいた言葉があるんです。『私たちが着くまでの間、家族で心ゆくまで時間を使ってください』と」

大切な時間で、家族だけでお別れをしてもらいたい――。しろひげ側の心遣いが表れた言葉だった。「在宅医療の最もよいところが、最期の最期にわかりました」(松村さん)。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら