ここで重要なのは、世間の価値観の代弁者のような父親と対峙するほうがシンプルで乗り越えやすいことだ。かえって、子どものアウトサイダー的な生き方を後押しする父親のほうが、その支配から逃れることは難しいかもしれない。

なぜなら、そこに疎外感を中心とする強い共犯関係が生まれるからだ。『モスキート・コースト』のアリーとチャーリーのように、自分たちに対する世間の偏見が共通の敵となり、社会に迎合している連中を一緒になってバカにする――そのサイクルが運命共同体的な意識を形作っていくのである。

かつて、ゆたぼんの「学校に行って洗脳されて思考停止ロボットになるな!」といった発言に批判が集まったが、「学校に行きたい子は行って、行きたくない子は行かんでいい」などの穏当な発言はあまり注目されず、義務教育を真っ向から否定する暴言として受け取られた。

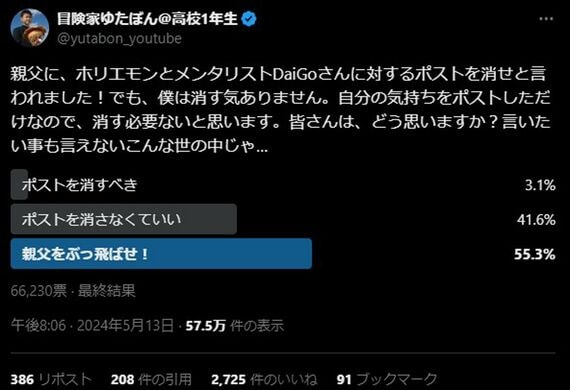

発言を批判する人々について、父親が「やりたいことをやって生きている人に嫉妬してるだけ」などとSNSに書き込み、炎上騒動へと発展するパターンが多かったが、結果的に親子はより運命共同体としての性格を強めたことは想像に難くない。

「父殺しコンテンツ」は、創作の世界では普遍的な物語

この点「父殺し」は、「ネガティブな父殺し」と「ポジティブな父殺し」に大別できるだろう。前者は、父親からの物理的な影響を受けていないが、いまだ父親の生き方に囚われている状態であり、後者は、父親の生き方から解放されている状態である。

たとえ偽の父親であっても、フィクションとしての父親であっても、通過儀礼としての「父殺し」の教訓を学ぶことができる。そう考えれば、少年ではなくなったゆたぼんのその後に言動に少なからず興味を持つ人々がいることは至極合理的なものに思えてくる。

「父殺しコンテンツ」は、古くはギリシア悲劇などから連綿と続く普遍的なものだが、現代においてはリアリティ番組的なものがその機能を代替している面があるのだろう。

「テスト期間」の疑似体験ともいえるこの際どいニーズの受け皿として、一部のユーチューバーたちは意図せずしてその役割を引き受けているのかもしれない。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら