鉄道員にオヤジと呼ばれたSL「キューロク」の記憶 大正生まれ9600形、国鉄最後の現役蒸気機関車

9600形は大正初期の1913年に登場した、日本初の本格的な量産の国産蒸気機関車だ。明治時代の鉄道創業時から機関車は輸入していたが、9600形、そして同時期に登場した8620形からは本格的に国産化されることとなった。貨物専用の9600形はボイラーを台枠の上に置く構造を採用し、火室を大きくして出力を大幅に増したことで重量貨物列車の牽引も可能になった。

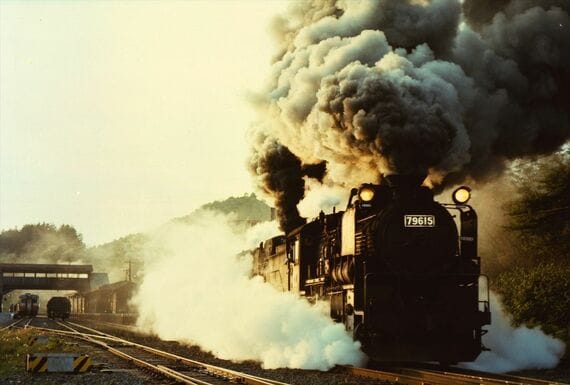

太いボイラーと、速度より馬力を優先したためか動輪の直径が8620形の1600mmに比べて1250mmと小さく「粘り」のある運転が特徴で、そのずんぐりむっくりとしたスタイルは日本人の体形に例えられ、鉄道員からは「キューロクとっつあん」とか「キューロク親父」などと呼ばれて親しまれた。

北海道ならではの「二つ目」

ここから先は、親しみを込めて9600形ではなくキューロクと呼びたい。戦前は幹線でも使用されたキューロクだが、戦後に配置されていたのは主に北海道と九州地区だった。それは主に石炭輸送に従事するためだった。

北海道に配置されたキューロクは主に亜幹線やローカル線で運用された。名寄本線(廃止)では、北見山地を越える天北峠に重連で果敢に挑んだ。筆者が最も印象に残っているのは、倶知安機関区に所属していた「二つ目キューロク」だ。

これは一般的には1つだけの前照灯を左右に2つ備えたもので、霧が多発する胆振線(廃止)用の機関車だった。その二つ目キューロクが小沢から倶知安峠を越えるD51形貨物列車の前補機を務め峠越えをするのだが、D51形+キューロクという猛者の重連による発車シーンが迫力満点だったことが強く記憶に残っている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら