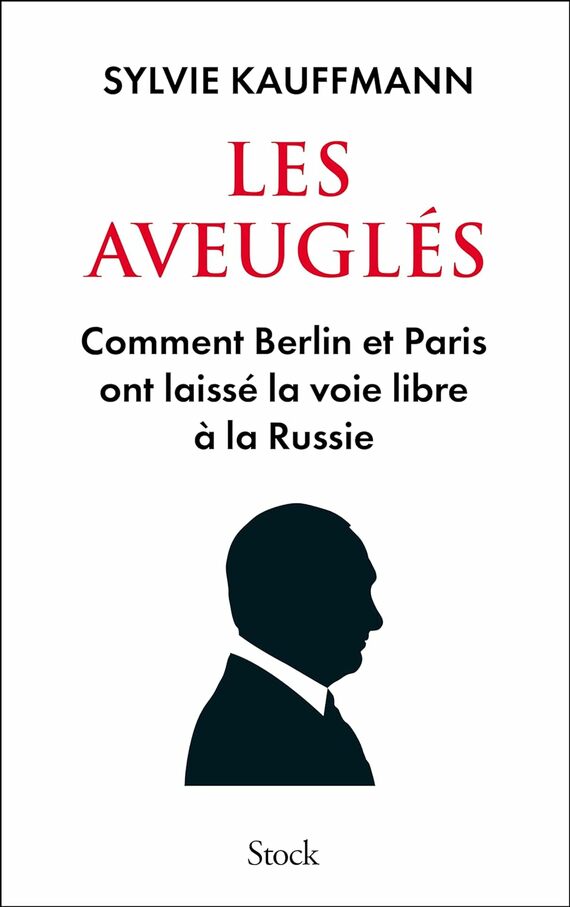

ロシアに無知だったEUはソ連のように自壊する ロシアを民主主義の反面教師としてきた欧州のツケ

一方で、2024年2月にアメリカFOXニュースの名物アンカーであるカールソンがプーチン大統領にインタビューしたときの内容をこの書物と照らし合わせてみると、話はまったく逆になっているのだ。

プーチンは、アイルランド出身の劇作家・小説家のサムエル・ベケット(1906~1989年)が書いた『ゴドーを待ちながら』よろしく、ヨーロッパからの招待状を待っていたのだが、待ち人はとうとう来なかったというのである。

決定的な分かれ目は、2008年4月にブカレストで行われたNATO(北大西洋条約機構)首脳会議だという。西欧はプーチンのロシアに配慮しすぎ、ロシアが次第に反撃に出てくることに気づかず、ウクライナ問題について甘い判断をしてしまったのだという。

ロシア脅威論からロシアへの恐怖論へ

2024年になってウクライナの敗北が確かなものになり、ロシアの軍事力の強さが明らかになるにつれ、ロシア脅威論が再出現した。そして次第にそれは「ロシアへの恐怖」という形に変わりつつある。

それまでNATOの主役だったアメリカやイギリスが、ウクライナ戦争の後方に退き、フランスがウクライナ支援の矢面に立ちつつある。フランスはすでにオデッサ(オデーサ)や、前線に兵士を送り戦争への参加を決めているともいわれる。

歴史を振り返ると、1814年4月、ナポレオンを追ってロシア軍がパリに出現したとき、それまで漠然とあったにすぎないロシア脅威論が一気に現実のものへと変わった。フランスやドイツに残る「野蛮なコサック人」という話は、このときのロシア兵の傍若無人ぶりを表現する伝説的な話でもある。

これは、ときにはタタール人、そして13世紀にヨーロッパへ侵攻したモンゴル人の脅威へと組み替えられ、やがてアジア人という黄色人種への脅威、黄禍論へと変貌していく。

1812年のナポレオン侵攻当時、「ロシア人は最初から侵略的民族だ」とする内容の『ピョートル大帝の遺書』という書物が出され、後にこれは偽書であることが判明した。(『ピョートル大帝の遺書』については、2023年5月10日「ウクライナ戦争の停戦を邪魔する西欧のロシア観」を参照)

しかしこの偽書の内容が真実味を持ったのも、欧州がロシアに対して上記のような見方をしていたことが背景にあったためだ。しかし、ロシア軍がフランスになだれ込む原因をつくったのはフランス・ナポレオンのロシアへの侵略(フランスから見れば解放なのだが)だったことは、この話から完全に忘れられている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら