日が高く上ってから光君は起き出してきて、姫君に手紙を送ろうとするが、いつもの、朝帰りした時に相手に送る手紙とは、まったく勝手が違うので、筆を幾度も幾度も置いては、また手にして書き、きれいな絵をいっしょに送った。

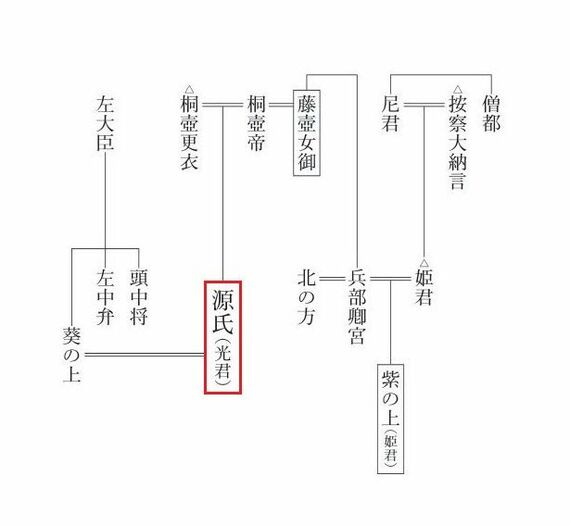

ちょうどその日、姫君の邸に兵部卿宮(ひょうぶきょうのみや)がやってきた。この数年よりもすっかり荒れ果てて、仕える人も一段と少なくなって広々とした古い邸はずいぶんさみしい様子である。兵部卿宮は邸を見渡して、

「こんな荒れさびれたところで幼い人が、どうして少しのあいだでも暮らせよう。やはりあちらの邸に移ったほうがいい。いや、気兼ねのいるようなところではないのだよ。乳母は部屋をかまえてお仕えすればよいし、あちらには年若い姫君たちもいることだから、いっしょに遊んでたのしく暮らしていけるだろう」と言う。

夜も昼も尼君を恋しがり

兵部卿宮が姫君を近くに来るように呼ぶと、あらわれた姫君の着物に染みこんだ光君の移り香が漂う。

「これはいい匂いだ。けれどお召し物はすっかりくたびれているね」と、宮は痛々しく思って言う。「これまでずっと、病気がちのお年寄りといっしょに暮らしているから、時々は私の邸にも遊びにきて、私の妻ともなじんでほしいと言ってきたのだが、こちらでは妙に嫌がって……そんなだから妻もおもしろく思わなかったようだ。尼君が亡くなった今になって、いよいよ本邸に連れていくのも気の毒なようだが……」

「いえ、そちらにお移りになるには及びません。お心細いけれど、しばらくはここでお暮らしになりましょう。いくらか分別がおつきになりました頃にお移りなさるのが、いちばんようございましょう」と少納言の乳母は言う。「夜も昼も尼君を恋しがっていらして、ちょっとしたものもお召し上がりになりません」

確かに姫君はひどく面やつれしているが、かえって気品にあふれてうつくしく見える。

「なぜそんなに悲しむのか。亡くなった人のことはもうどうすることもできないのだ。父であるこの私がついていますよ」と宮はなだめる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら