納得感がないまま走り出してしまうと、必ず不満につながる。例えば、上司と部下でイメージしている「成長」にズレがあることから、「この目標を達成したところで、自分の成長につながるのだろうか……」と不安を覚える部下もいるだろう。

また、目標のすり合わせが不十分だったことで、「頑張ったのに、どうして評価が低いんだ」と憤りを感じる部下もいるかもしれない。いずれにしても、一方的に目標数字だけを与えては、部下のモチベーションを損ないかねない。

目標設定の段階において、一人ひとりの部下との間で納得感を醸成できていれば、部下が「この目標を達成して成長につなげよう!」と前向きに取り組むことができるし、結果的に評価が低かったとしても、「そういえば、そういう約束だったな」と評価に対しても納得できる。人事評価は「目標設定が9割」と言っても過言ではないくらいに、重要なプロセスだ。

では、どのような目標を設定すればいいのだろうか。部下の「やってみたい!」「できるようになりたい!」という「成長意欲」を喚起し、結果として「自分は成長できたな」という「成長実感」を持たせる目標設定ができれば、若手社員の成長を加速させられるほか、優秀な若手社員から選ばれ続ける職場になることができるだろう。ここからは、そのために押さえておくべき考え方について紹介する。

目標設定で部下の「成長意欲」を引き出そう!

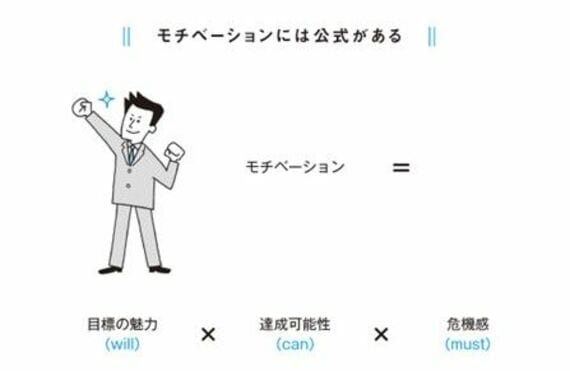

部下の「成長意欲」を引き出すために、活用してほしいのが「モチベーションの公式」という考え方だ。

目標の魅力(will) × 達成可能性(can) × 危機感(must)

これがモチベーションを生み出す公式だ。「やりたい(will)」という思いと、「できそう(can)」という期待と確信を持ち、「やらなければ(must)」という危機感を持てると目標達成へのモチベーションは高まる。

■目標の魅力(will):やりたい!を高める「ラダー効果」

「3人のレンガ職人」の話をご存じだろうか。同じ仕事をしている3人のレンガ職人に何をやっているのか尋ねたら、1人目は「石を積んでいます」と行動を答え、2人目は「教会を作っています」と目的を答え、3人目は「地域の人々の心を豊かにする場所を作っています」と意義を答えた。

もっともモチベーションが高いのは、3人目のレンガ職人だと想像できるだろう。このように、はしごを登っていくように視点を引き上げ、仕事の意味や意義を問い直すことで、モチベーションや仕事の質を高めることを「ラダー効果」と呼ぶ。目標設定では、この効果を活用して管理職がより上位の目的や意義を伝えることが望ましい。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら