東武・獨協大学前、マンモス団地を支えた駅の変身 かつての「松原団地駅」は学園都市の玄関に

1962年、日比谷線と伊勢崎線の相互直通運転が開始。当時、日比谷線は北千住駅―南千住駅間と仲御徒町駅―人形町駅間の部分開業にとどまっていた。1964年に日比谷線は全通し、都心とつながるという東武の悲願が実現した。

直通運転が沿線の宅地化を促したことは言うまでもないが、とくに伊勢崎線の人口増加を牽引したのが日本住宅公団の団地群であり、その象徴として語られるのが草加松原団地だ。前述した草加団地が410戸という規模に対して、草加松原団地は5926戸と比較にならない大規模な団地だった。そのため、同団地は “東洋一のマンモス団地”と呼ばれるようになる。

他方、規模が大きな団地は入居者数も世帯数も比例して多くなる。入居者数が多くなれば税収が増え、団地住民の日常の買い物といった経済効果が見込める。そうしたメリットがありながらも、草加市民は草加松原団地に猛反対している。

なぜ、地元住民は大規模な団地の建設に反対したのか? 草加松原団地の住棟が立ち並ぶ一帯は、それまで水田が広がる低地だった。そんな一帯に大規模な団地を造成するためには、道路・上下水道といった生活インフラなどが必要になる。その整備費に莫大な税金が投入されることは自明で、多額の整備費は市財政を圧迫する。どうしても団地のインフラ整備が優先されることになるから、市内のほかのエリアでは整備が後回しにされる可能性もあった。

通勤と反対方向の需要を生んだ大学誘致

こうした理由から市民の反対は根強かったが、市議会は敷地の約17万坪を4区画に分け、1961年から1964年までの4年をかけて、少しずつ造成していくことを決定。松原団地の住棟を少しずつ建設していくことによってインフラの整備費を平準化し、団地外住民の負担を和らげることが配慮された。

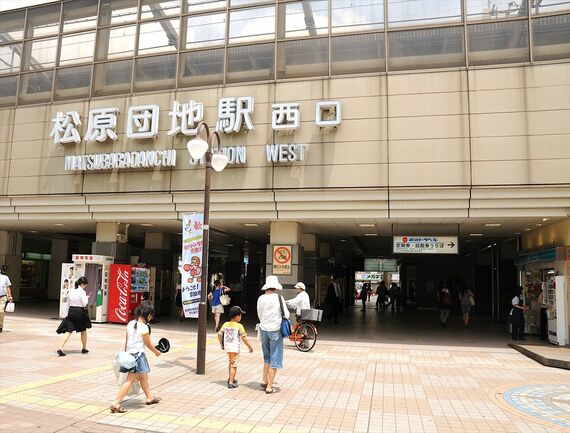

こうして草加松原団地は駅に近いエリアから順にA・B・C・D地区と割り振られ、A地区から住棟の建設が始まる。そして、1962年に玄関駅となる松原団地駅が新たに開業した。当初、同駅の入り口は団地の住棟が並ぶ西側に設けられた。駅名が示すように、まさに団地のために新設された駅だったといえる。

しかし、団地住民が乗車する電車は主に通勤に利用される。そのため、朝ラッシュ時は東京方面へと向かう電車ばかりが混雑した。運転本数を増やせば混雑を緩和できるが、電車は終点の浅草駅に着いた後に折り返してこなければならない。

折り返しの電車を空の状態で走らせることは、輸送面でも経営面でも非効率的になる。運転本数を増やせば増やすほど、比例して空の電車が折り返す本数も増えてしまう。東武としては効率的に電車を運行したいことだろう。しかし、折り返し電車に人を乗せるには郊外に集客施設をつくらなければならない。それは莫大な費用がかかる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら