心臓血管医が解説「大動脈解離から身を守る方法」 肥満のある40~50代男性と高齢者がリスク大

治療後は、再発しないよう定期的に画像検査を行うことが必要だ。さらに、高血圧の人は血圧を下げるように、食生活の見直しなども行う。肥満がある人には、減量も指導する。体重にして4~5キロ落とすことで、血圧が下がるためだ。

保存療法を選んだ場合も同様で、退院後の定期的な経過観察は継続しなくてはいけない。解離を起こした部分がコブのような状態になることもあり、それが破裂すると命に関わるからだ。

予防についてはどうか。

「残念ながら、エビデンスに基づく予防法はありません」と山本医師。

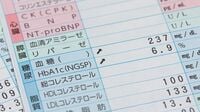

「ただし、動脈硬化を促進する原因といわれる喫煙や高血圧、糖尿病、高コレステロール血症などをもっていると、大動脈解離にかぎらず循環器疾患全体の発症リスクが高まります。やはり、禁煙はもちろん、そのほかの持病に関してはしっかりコントロールしたほうがいいでしょう」

笑福亭笑瓶さんは12月と2月の、いずれも寒い時期に大動脈解離を発症している。これについて山本医師は、「確かに、気温が低い時期は気を付けたほうがいい。ただ、夏場も患者さんが搬送されることが多いので、暑くなる時期も注意が必要です」と話す。

親がこの病気になったら、自分もなるかもしれないと思う人もいるだろう。体質、遺伝的なところに関しては、マルファン症候群など一部の遺伝性の病気では遺伝するものの、おおかた遺伝はしないそうだ。

もちろん、この病気にかかった親と同じような生活(食生活など)をしている場合は、リスクが上がる。

どのタイミングで救急車を呼べばいいか

最後に、万が一、大動脈解離かもしれない症状が起こったらどうしたらいいか、山本医師に聞いた。

「まず、胸や背中に強い痛みが、数分以上続いたら、救急車を呼んでください。当院の場合ですが、3~4時間以内に緊急手術ができれば、多くの場合は救命が可能です」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら