こういう状況は、誰も知らない。しかし、山田謙次という人が、松下の身の回りを世話し、食事をつくっていた。この山田さんだけが、知っていた。知っていたから、おおいに同情して、しきりに、「気の毒に」と声をかけてくれた。

松下が亡くなった後に、手紙をくれた(1990年10月24日付)が、そのことに触れ、「早朝夜中の電話のことなど、本当にお気の毒で、私は困っていました。しかし、江口さんには、電話を相談役様(=松下幸之助のこと)が直接、ダイヤルを回して、おかけになるので、どうにもしようもありませんでした」というような内容を書き送ってくれた。

それ以前にも(1989年8月18日付)、「(江口さんがおいでになると、)はたで見ると親子以上の親密さがあふれ、本当になごやかな気分が部屋中にあふれておりました」と書いた手紙をくれたことは、密かに嬉しく思い、いまでもその手紙は額に入れて、私の部屋の壁に架けている。

きみの声を聞きたい

話を戻すが、そういうことで、家に帰るのは、真夜中12時、ときに過ぎることもあった。もうバタンキュウの状態で、すぐ床に入る。すぐ眠ってしまう。しかし、寝入った途端、1時半ごろ、電話のベルが鳴る。松下からの電話である。先ほどまで会って話していたにもかかわらず、かかってきた。飛び起きて、電話の受話器をとる。とにかく、真夜中に電話のベルが鳴る、その瞬間的に、松下さんからの電話と分かる。繰り返しの真夜中の電話だから、当たり前のことだろう。だから、受話器をとるとすぐに、「はい、江口です」と言う。

すると、松下が言う。

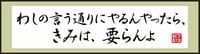

「あぁ、江口君か。わしや。夜遅く電話してすまんな。けどな、わしはな、きみの声を聞きたかったんや。君の声を聞いたらな、元気が出るんや」

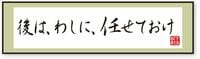

この一言は、若い私を感激させた。感動させた。「きみの声を聞きたい」。もう、一気に眠気は覚め、それから、小一時間ほど、先ほど、会っていたときの話の続きやら、思いついたこと、あるいは指示などの話があった。私は、松下の受話器の向こうから聞こえる話を、一点漏らさず、心に刻んでいた。

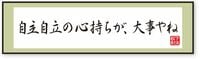

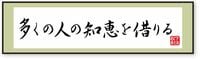

松下幸之助のこの言葉を、「口がうまい」「人使いがうまい」程度に捉えてはいけない。松下の言葉は、紛れもなく、松下自身の人間観、すなわち、人間は誰でも無限の価値を有している。ゆえにその尊厳は比類なきものである。肩書など関係ない。老若男女の区別はない。出自など、さらに関係ない。いま、そこにいる人間が偉大な存在。人間は誰もが、偉大なる存在である、という、独自の根本思想、考えから紡ぎだされた言葉なのだ。だからこそ、繰り返しの言葉でも、「純金の言葉」として、私の心を打ったのである。この松下幸之助の人間観については、これからも折に触れ、述べていくことになると思う。

この松下幸之助の「きみの声を聞きたい」という言葉は、松下の80歳ごろから88歳ごろ、私の34歳ごろから42歳ごろまで続いた。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら