東芝問題、新聞が報じない経済産業省の本当の罪 自ら推進した「株主主権主義」の罠にはまった

話を東芝に戻そう。同社は売上高3兆円を超えるインフラ企業である。インフラ企業とは、私たちの生活基盤だけでなく国の安全保障にも、直接的あるいは間接的に深くかかわっている。仮定の話だが、もし今回の件におけるエフィッシモが、東シナ海における領域問題などを含めて緊張関係にある他国のファンドだったらどうなっただろうか。そのとき、一定の経済学的思想の所産に過ぎないコーポレートガバナンス・コードの字句を根拠に経済産業省の介入を非とする世論は湧き上がるだろうか。

世界に眼を向ければ、国家の安全保障にかかわる企業の意思決定に政府が介入するのは珍しいことではない。アメリカでは国防関連企業の大きな議決権移動に連邦政府が関与することはよく見られる。実際、それを逆手にとった企業買収防衛策には「鮫除け」を意味する「シャークリペラント」という名前が付けられているくらいである。要するに敵対的企業買収者が寄ってこないように、事業の相当部分を国防関連の製品や部品の供給に関連付けておくというものだ。

「守るべき国益」を見誤っている現在の経産省

日本では、そうした安全保障関連の企業支配への対策条項は、今回の報告書でも言及されている外為法の規制ぐらいである。報告書は経済産業省の行動は外為法の権限を逸脱していると批判しているのだが、私がそこで読み取ったのは、外為法の条文ぐらいしか安全保障対応の規制がないという日本の現状の不備である。現在のグローバル資本主義の下では、外為法上は日本の居住者であるが実態は外国人という投資家は普通に存在しうるからだ。

私が日本銀行に就職したのは1970年代の半ばだったが、そのころの通商産業省(経済産業省の前身)は、西側経済圏の覇者であるアメリカの通商政策に陰に陽に抵抗して、自らが日本の国益だと思ったものを守ることにかけては、まさに手段を選ばぬ存在だった。彼らの相手であるアメリカ政府の通商部門筋から「ノトーリアスMITI」(「悪名高きMITI」、意訳すれば「MITIというワルたち」という語感か)という綽名を奉られるほどであった。当時の通商産業省の政策の全部が肯定されるべきだとは思わないが、通産官僚たちの国益擁護にかける気概に対しては少なからず尊敬もしていた。

その通商産業省の末裔たる経済産業省がこの体たらくでは、「ベンチがアホやから野球がでけへん!」と言い放った江本孟紀氏と同様の嘆き節が産業界から聞こえてきそうに思う。

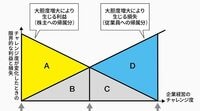

経済産業省は、東芝に介入したことではなく、「伊藤レポート」などを通じて株主の権利が何よりも優先するかのような空気を作り出した愚かしさのほうを猛省すべきなのである。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら