会話を通して知る客の好み、その人に薦めたい本

二村さんがまずしたことは、客の顔と好みを覚えることだった。覚えるといっても、試験勉強のように詰め込むのではない。彼女はいつも客と会話をしている。本を買うためではなく、ただ二村さんと話すためにふらりと店にやってくるような客も多いのだが、迷惑そうな顔ひとつせずに話を聞く。

「たとえば、人を好きになると、その人のことをもっと知りたいと思うでしょう。そんな気持ちやと思います」

そう、彼女は言う。会話を通して彼女は客の趣味を知る。きっとこういう本が好きじゃないかな、と考えを巡らす。まるで恋人を待つように客を待つ。そして恋人にプレゼントを渡すような気持ちで、その客が喜んでくれそうな本を薦める。

この書店に来ると自分に合った本と出合える。だから客は戻ってくる。そして常連になる。するともっと二村さんに好みを知ってもらうことができ、さらに良い本とめぐり合える。そんな好循環が生まれた。「お客さんに守られてる」と彼女は表現する。

恋人同士にはストーリーがあるように、彼女にも客との間にさまざまなストーリーがあった。

たとえば、ある精神科医が書いた『屋根裏に誰かいるんですよ』という本を探してほしい、と二村さんに頼んできた常連客がいた。彼の奥さんが頻繁に「天井から何か聞こえる」と訴えるようになり、認知症になってしまったのではないかと思った彼はどうしたらいいのかわからず、わらにすがる思いで、この本にすがろうとしたのだろう。

だが、その本はすでに絶版になっており、手に入らなかった。にもかかわらず、その客は何度も「あの本は入りましたか」と聞きにきた。

そこで二村さんは何とか手に入れられないかと、版元にいる知人に事情を話した。そして、出版社の粋な計らいで、200枚もある原稿をコピーしてもらうことができた。それを二村さんはその常連客に渡した。お金は取らなかった。

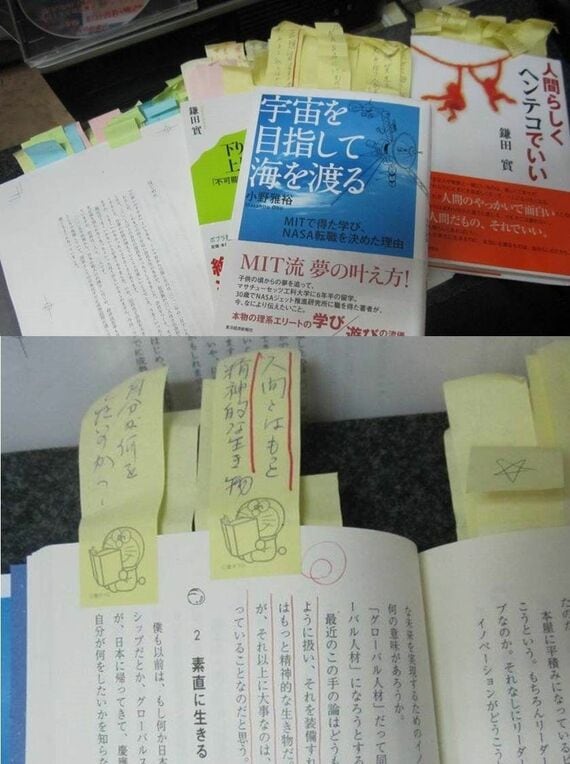

しばらく後、彼は何かを持って店に戻ってきた。それは、表紙に硬い台紙をつけて自分で製本した、例のコピーだった。付箋紙がびっしりと貼られており、中を見れば、奥さんの症状に対応した場所に線が引かれていた。本を奥さんのために使い込んでくれているのを見て、二村さんはとてもうれしかったという。

そんな客とのストーリーを積み重ね、1冊の本がどれだけ人の心の役に立てるかを実感するうちに、いつしか二村さんは本を売ることに生きがいを見いだすようになった。そんな彼女の元から常連客が離れることはなかった。

だが、数年前に始まった電子書籍の本格的な展開は、彼女を戦慄させた。「出版業界の黒船」などとメディアは書きたてた。「地に足がつかないくらい不安でたまらなくなった」と彼女は言う。

しかし、精神的に押し潰されそうになると、「妥協は己の心にある」という井村コーチの厳しい言葉が頭の中で響くのだという。彼女は、アマゾンにも電子書籍にもできない、本屋にしかできないことは何だろうかと、必死で考えた。

「町の本屋さん」がつくる、書き手と読み手の交流の場

答えは常連客が持ってきてくれた。彼女は必ず本を薦めた常連客に感想を聞くのだが、『永遠の0』を勧めたお客さんがこんなことを言った。どうして戦争を経験していない著者がこんなにリアルな話を書けるのか。ぜひ本人に会って聞いてみたい、と。

そして考えが二村さんにひらめいた。書店ならばその願いをかなえてあげられる、と。

そこで二村さんは、想いを込めた手紙を百田尚樹さんに書いた。すると3カ月ほどして返事の電話がかかってきた。百田さんが町の本屋さんに来てくれることになった。

客の喜ぶ顔を見て、二村さんはこの「作家さんとの集い」を定例の企画にした。毎回来る常連客もでき、約3年で70回も回を重ねたそうだ。

時代の流れに逆らおう、というのが今回の記事のメッセージではない。何を読みたいかわかっているときは僕もアマゾンを使う。海外に住む者が和書を読むには、電子書籍ほど便利なものはない。

だが、どんな媒体を使おうとも、本を読むのは人間である。読んで感動し泣くのも人間である。だから人間の書店員の役割が失われることは決してないだろう。今回、二村さんとお会いして、そういう確信を持った。

「夢は何ですか?」と、最後に僕は二村さんに聞いた。彼女は「小野さんのように大きな夢ではないんやけど……」と、少し恥ずかしそうに前置きをした後(僕は夢に大小も優劣もないと思っている)、

「あそこにいったら元気になれる。そういう本屋になりたいな、と思うんです」

そう、明るい声で言った。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら