そして完成したら、親と子のスケジュールを横に並べます。すると、子どもが家に1人でいるときに、親は会社で働いているということがわかったりします。つまり、親は親で頑張っていて、子どもだけが大変であるのではないということがわかります。

この認識ができると、子どもは「自分のやるべきことはやる」という意識が芽生えることがあります。これで、勉強や課題をやるという意識が少しでも作られたら、次のステップに進んでください。

限られた時間で子どもの勉強をみる「5つのステップ」

森さんの相談内容でもある、「親が限られた時間で子どもの勉強をみる」ための5つのステップです。

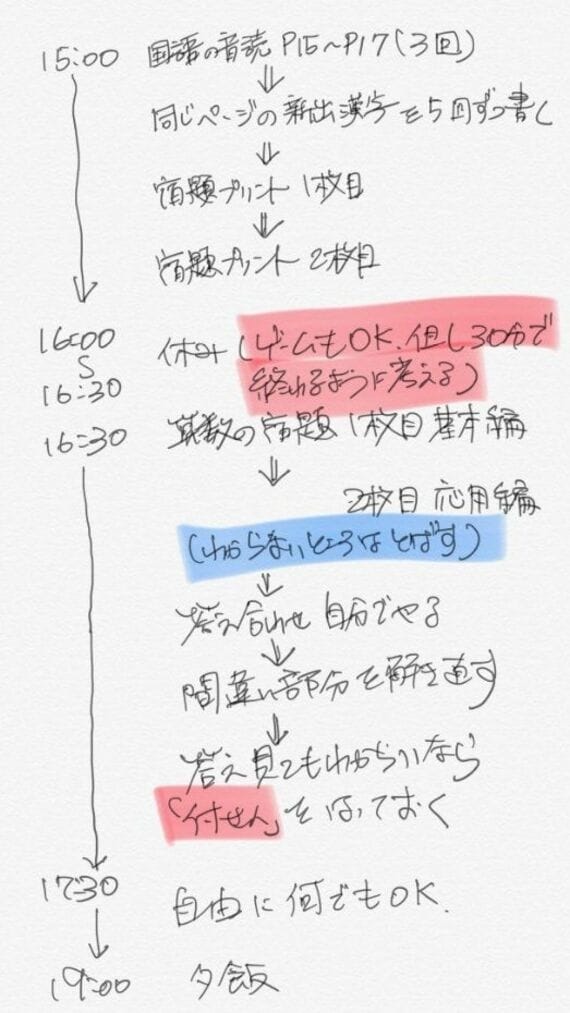

子どものやるべきこと(宿題や課題など)をリストアップし、フローチャートを作ります。いつ、何を、どのような手順でやるのかをスケジュールに落とし込みます。あまりにも量が多いときは、優先度の高いものだけに集中させます。

*このインストラクションが「ざっくり」していたり、なかったりすると子どもはできません。フローチャートを作って、「Aが終わったらB、Bが終わったらCというように、フローを作ります。

答えがないときは、次の3)へ進みます。

付箋が貼られた部分が最も大切であり、それがわかるようになった瞬間に頭がよくなっているということを教えてあげてください。これを「学び」と言います。

子どもたちの多くは、間違えること、わからないことがあると、それを遠ざけようとします。しかし、勉強ができるようになる子たちは“真逆の反応”を示します。つまり、「今ここで間違えておいてよかった」という反応です。付箋の数がたくさんあり、それが解決して、付箋が無くなっていけばいくほど、「頭がよくなる」という理屈を何度も説明してあげてください。

本来、親は先生ではないため勉強を教える必要はありませんが、現在のような宿題や課題が大量に出ているときは、多少サポートしなければならないこともあることでしょう。そのような状況においての対処法の1つをお伝えしました。ご参考になれば幸いです。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら