東大病院の不正は患者情報流出だけではない ノバルティス白血病薬の臨床研究で患者に虚偽の説明

記者が入手した東大病院作成の患者向け説明文書には次のような記述がある。「私たち(=東大病院)は、これらの情報(=性別や年齢などの患者の個人情報)が本臨床研究関係者以外の外部に流出したり目的外に利用されたりしないように適切に保護します」「あなた個人を特定されないように匿名化した番号で管理し、個人情報を利用させていただきます」。

また、東大病院の説明文書にはこうも書かれていた。「臨床研究が、研究者や企業の利益のためになされるのではないかとか、研究についての説明が公正に行われないのではないかといった疑問が生じることがあります。このような状態を『利益相反』――患者さんの利益と研究者や企業の利益が相反(衝突)している状態――と呼びます。この研究は金銭的な利益やそれ以外の個人的な利益のために専門的な判断を曲げるようなことは一切ありません。また研究薬の企業との雇用関係ならびに親族や師弟関係等の個人的な関係なども一切ありませんので、この研究では『利益相反』することはありません」。

しかしながら、この説明はまったくの虚偽であり、個人情報は製薬メーカーに流出していた。しかも、研究の中心を担った東大病院の医師が不正に手を染めていた。

虚偽の説明を行ったということは、正しい情報を提供したうえで患者の自己決定を導き出す「インフォームド・コンセント」にも反している。インフォームド・コンセントについては、世界医師会の「ヘルシンキ宣言」(人間を対象とする医学研究の倫理的原則)に定められており、そこでは正確な情報に基づく被験者への十分な説明義務が明記されている。

わが国の「医療法」第1条の4第2項では、インフォームド・コンセントについて、「医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るように努めなければならない」と述べられている。また、厚生労働省が定めた「臨床研究に関する倫理指針」では「被験者の福利に対する配慮」が科学的利益に優先されることが明記されている。

医療の倫理の面でも逸脱

こうしたことを踏まえ、記者は会見の場で「患者に正確な情報を伝えないまま、メーカーが関わっていないことにして同意書を書かせているのは、医師倫理の問題につながってくるのではないか」と問い質した。門脇病院長は「医療の倫理の面でも逸脱した点があったことは否定できない」と認めた。

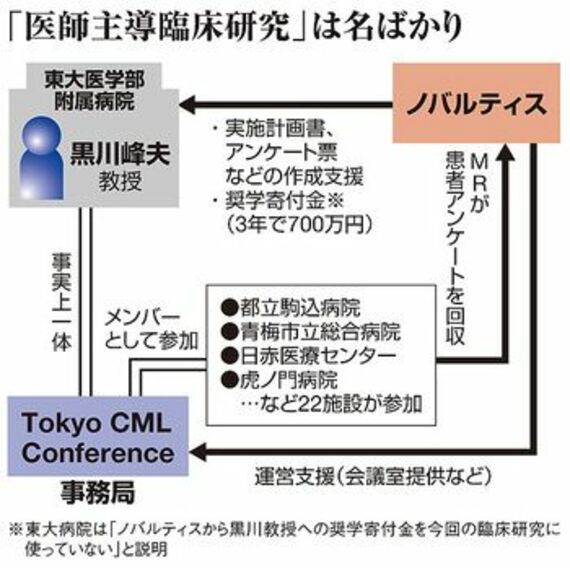

深刻なことに、臨床研究への不正関与の形跡はほかにも次々と見つかっている。東大病院によれば、ノバルティスの医薬品を用いた医師主導臨床研究のうち、「SIGN研究のほかにも新たに4件で同社による役務提供があったとの報告がある」(齋藤延人副院長)。そのすべてがSIGN研究と同じく東大病院の血液・腫瘍内科(黒川峰夫教授)を舞台にしているという。

日本を代表する大学病院と製薬メーカーのもたれ合い構造の解明は、緒に就いたばかりだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら